Künstliche Intelligenz ist längst in Lernprozessen angekommen – ob gewollt oder nicht. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Weiterbildende experimentieren mit ChatGPT, Copilot & Co., meist spontan, oft ohne Systematik oder Reflexion. Wenn wir als Lehrende KI nicht nur zulassen, sondern als Lernressource integrieren wollen, stellt sich die Frage: Wie können wir Lernende befähigen, KI zielgerichtet, reflektiert und verantwortungsvoll zu nutzen?

Der Beitrag von Joscha Falck über Lernen mit KI als didaktisch verschränkter Prozess liefert dafür einen entscheidenden Impuls: KI darf nicht als isoliertes Werkzeug behandelt werden, sondern muss mit Fachzielen, Lernstrategien und digitaler Handlungskompetenz verwoben sein. Darauf aufbauend lässt sich ein konkreter didaktischer Ansatz entwickeln.

KI als Lernressource – nicht als Abkürzung

Joscha Falck beschreibt Lernen mit KI als „verschraubten“ Prozess: Fachinhalt, Lernstrategie und KI-Kompetenz greifen ineinander. Das ist entscheidend, denn viele Lernende erleben KI zunächst als Abkürzung – nicht als Ressource. Sie lassen Texte schreiben, lösen Aufgaben, erzeugen Zusammenfassungen. Doch genau hier liegt das Risiko des Skill Skippings: Die KI übernimmt kognitive Arbeit, bevor sie verstanden wurde. Damit KI Lernressource werden kann, braucht es ein anderes Mindset: Lernende sollen die Technologie nicht anstelle ihrer Denkprozesse nutzen, sondern zur Erweiterung und Vertiefung ihres Lernens. Das bedeutet: KI darf helfen, aber sie darf nicht denken, bevor der Mensch denkt.

Reflexion als Schlüsselkompetenz

Um KI reflektiert einsetzen zu können, müssen Lernende verstehen, wie KI funktioniert und warum sie fehleranfällig ist. Dazu gehört kein technisches Detailwissen, sondern metakognitives Bewusstsein:

- KI arbeitet probabilistisch, nicht epistemisch: Sie „weiß“ nichts, sondern schätzt Wahrscheinlichkeiten.

- KI kann überzeugend formulieren – und dabei trotzdem irren.

- KI übernimmt Muster und Bias aus Trainingsdaten.

Dieses Wissen verändert die Haltung. Wer versteht, dass KI weder Wahrheit noch Autorität ist, kann beginnen, ihre Antworten als Hypothesen zu betrachten – als Vorschläge, die geprüft, verglichen und überarbeitet werden müssen. Reflexionsfähigkeit ist daher keine Zusatzkompetenz, sondern Grundvoraussetzung für jeden produktiven KI-Einsatz.

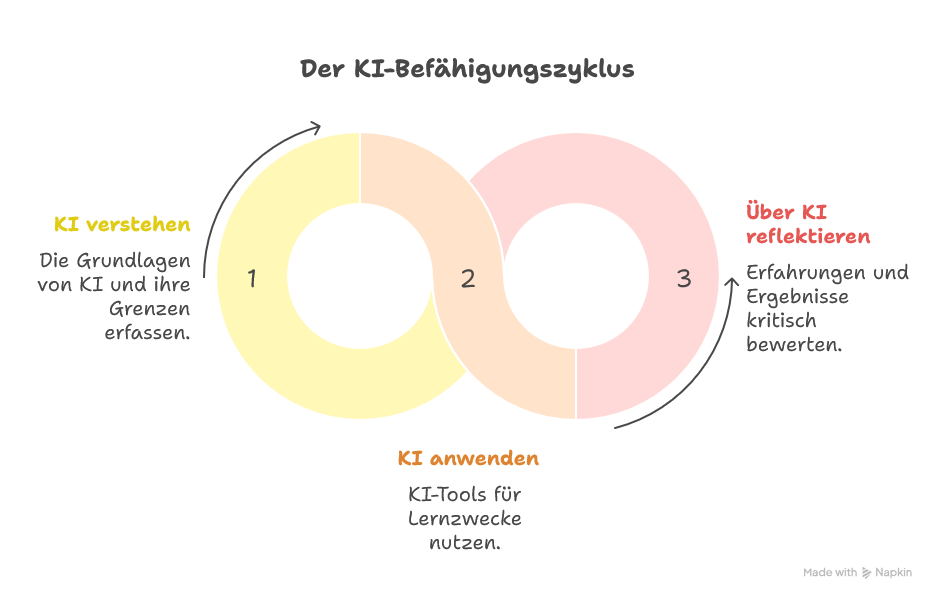

Drei Ebenen der Befähigung

Damit Lernende KI wirklich als Lernressource nutzen können, reicht es nicht, ihnen nur den Zugang zu Tools zu ermöglichen. Es geht darum, sie auf mehreren Ebenen zu befähigen – und zwar so, dass Wissen, Anwendung und Reflexion sich gegenseitig verstärken. Joscha Falck spricht in seinem Beitrag sinngemäß von einem didaktisch verschränkten Prozess: Lernen mit KI entsteht erst dort, wo Fachverständnis, Lernstrategie und digitale Kompetenz ineinandergreifen. Auf dieser Grundlage lassen sich drei zentrale Ebenen der Befähigung unterscheiden: Verstehen, Anwenden und Reflektieren.

- Verstehen: Am Anfang steht das Verständnis. Lernende müssen begreifen, was KI eigentlich ist, wie sie funktioniert – und wo ihre Grenzen liegen. Das bedeutet nicht, neuronale Netze im Detail erklären zu können, sondern die grundlegenden Prinzipien zu durchschauen: KI arbeitet auf der Basis statistischer Muster, nicht auf der Grundlage von Wissen. Sie kann überzeugend formulieren und dennoch falsch liegen. Sie übernimmt Verzerrungen aus ihren Trainingsdaten und kennt keine Wahrheit, sondern nur Wahrscheinlichkeit. Wenn Lernende diese Funktionsweise nachvollziehen, verändert sich ihr Umgang mit der Technologie. Sie erkennen, dass jede KI-Antwort eine Hypothese ist – ein Vorschlag, der geprüft, verglichen und weitergedacht werden muss. Dieses Grundverständnis schafft die Basis für kritisches Denken und verhindert, dass KI zur scheinbar allwissenden Autorität wird.

Anwenden: Auf der zweiten Ebene geht es darum, KI gezielt und zweckorientiert einzusetzen. Lernende sollen erproben, wie sie KI in ihren Lernprozess integrieren können, um Wissen zu strukturieren, Ideen zu generieren oder neue Perspektiven zu gewinnen. Das gelingt am besten in offenen, experimentellen Lernumgebungen. Hier formulieren Lernende eigene Prompts, variieren sie, vergleichen die Ergebnisse und beobachten, wie kleine Veränderungen in der Sprache zu deutlich anderen Antworten führen. Sie erleben unmittelbar, dass Qualität in der KI-Kommunikation nicht zufällig entsteht, sondern Ergebnis klarer Ziele, präziser Formulierungen und kritischer Nachfragen ist. Durch diese Übung lernen sie, mit der KI nicht einfach zu „chatten“, sondern sie als Werkzeug zur Erweiterung ihres Denkens zu nutzen – immer in Verbindung mit fachlichem Wissen und methodischer Kompetenz. - Reflektieren: Auf der dritten Ebene wird das eigene Handeln mit und durch KI bewusst gemacht. Lernende fragen sich: Was habe ich selbst erarbeitet, was habe ich übernommen? Wo hat mir die KI geholfen – und wo hat sie mich vielleicht in eine falsche Richtung geführt? Diese Reflexion lässt sich systematisch einüben, etwa durch Prompt-Journale oder kurze Reflexionsprotokolle nach jedem KI-Einsatz. Lernende dokumentieren dort, welche Fragen sie gestellt haben, wie die KI reagierte, was sie übernommen oder verändert haben – und was sie beim nächsten Mal anders machen würden. Auf diese Weise entsteht ein Prozess der fortlaufenden Selbstkorrektur. KI wird nicht mehr als Quelle von Antworten verstanden, sondern als Anstoß zum Denken.

Eine Lernspirale statt einer Linie: Diese drei Ebenen – Verstehen, Anwenden und Reflektieren – folgen keinem linearen Ablauf, sondern bilden eine Lernspirale. Jede neue Erfahrung mit KI führt zu neuem Verständnis; jedes vertiefte Verständnis verändert die Art der Anwendung; jede Reflexion schärft das Urteilsvermögen für den nächsten Schritt. So entwickelt sich nach und nach eine reflektierte, souveräne Nutzung von KI: Lernende lernen, mit der Maschine zu denken, aber nicht wie sie.

Lernumgebungen gestalten: von der Anleitung zur Autonomie

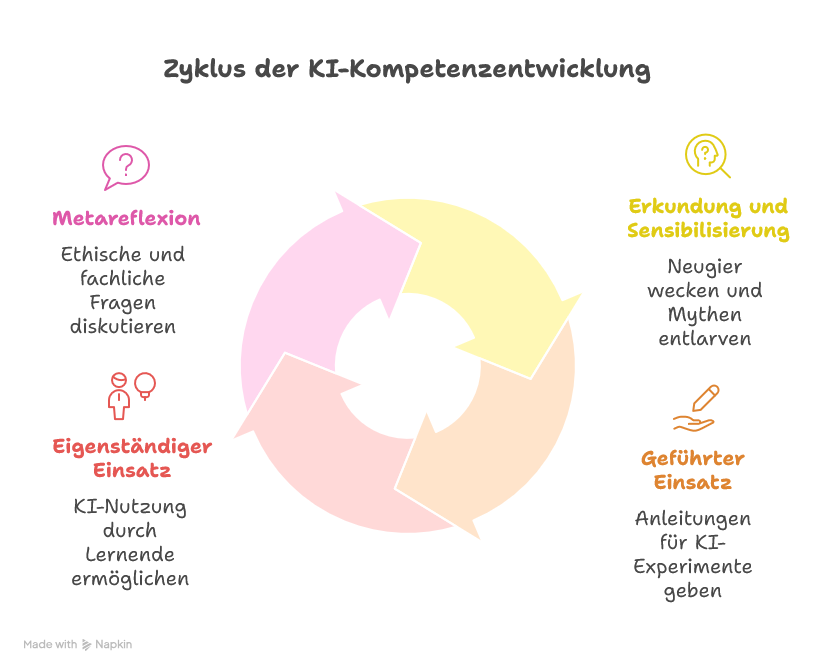

Damit Lernende die nötigen Kompetenzen im Umgang mit KI aufbauen können, braucht es Lernumgebungen, die diesen Prozess gezielt unterstützen. KI-Kompetenz entsteht nicht durch einmalige Inputs oder Tool-Schulungen, sondern durch begleitetes Erkunden, Ausprobieren und Reflektieren. Der Weg führt also von der angeleiteten Nutzung hin zur eigenständigen, verantwortlichen Gestaltung. Ein solches Lernen lässt sich gut in vier Phasen denken, die nicht starr aufeinander folgen, sondern sich überlappen und immer wieder neu durchlaufen werden können.

Phase 1: Erkundung und Sensibilisierung

Am Anfang steht die Neugier – und oft auch die Skepsis. In dieser Einstiegsphase geht es darum, Lernende an das Thema KI heranzuführen, ohne Mythen zu verstärken oder Technikgläubigkeit zu fördern. Diskussionen über Chancen und Risiken helfen, erste Vorstellungen zu klären: Was kann KI leisten – und was nicht? Wo liegen ihre Grenzen, wo ihr Potenzial? Ein besonders wirkungsvoller Einstieg ist der Vergleich echter KI-Antworten mit Fachquellen. Wenn Lernende sehen, dass eine scheinbar überzeugende KI-Erklärung fehlerhaft sein kann, entsteht ein erster Aha-Moment: KI ist nützlich, aber nicht unfehlbar. Ziel dieser Phase ist, Neugier zu wecken, kritisches Denken anzuregen und ein Bewusstsein für die Komplexität des Themas zu schaffen. Erst wenn Lernende die Technologie als etwas verstehen, das sie aktiv befragen und prüfen dürfen, kann echtes Lernen mit KI beginnen.

Phase 2: Geführter Einsatz

In der zweiten Phase treten die Lernenden in eine angeleitete Experimentierphase ein. Hier gibt die Lehrkraft noch einen klaren Rahmen vor – etwa durch vorbereitete Prompts, Aufgabenstellungen oder Themenfelder. Lernende probieren aus, wie sich KI verhält, wenn man Fragen unterschiedlich formuliert. Sie analysieren die Antworten, suchen nach Fehlern, vergleichen verschiedene Versionen und halten ihre Beobachtungen fest. So entwickeln sie ein erstes Gespür für die Wirkung von Sprache und Struktur beim Prompten. Sie erfahren, dass es nicht nur darauf ankommt, was man fragt, sondern wie. Diese geführte Praxis ist entscheidend, weil sie Sicherheit gibt, bevor die Verantwortung ganz auf die Lernenden übergeht. Das Ziel dieser Phase: die Grundlagen des zielführenden Fragens und Bewertens zu lernen – also die Fähigkeit, KI-Ausgaben nicht einfach zu übernehmen, sondern sie zu verstehen und zu steuern.

Phase 3: Eigenständiger und reflektierter Einsatz

Mit wachsender Erfahrung können Lernende selbst entscheiden, wann und wofür sie KI nutzen möchten. In dieser Phase tritt die Lehrkraft einen Schritt zurück und überlässt mehr Verantwortung. Lernende wählen ihre eigenen Themen, definieren den Zweck des KI-Einsatzes und dokumentieren ihre Vorgehensweise. Wichtig ist, dass Reflexion weiterhin Teil des Prozesses bleibt: Was hat funktioniert? Wo war der Beitrag der KI hilfreich, wo problematisch? Welche Alternativen wären möglich gewesen? Ein solcher reflektierter KI-Einsatz stärkt die Selbststeuerung. Lernende erkennen, dass sie die Technologie aktiv gestalten und kritisch kontrollieren können. Das Ziel ist nicht, KI perfekt zu „bedienen“, sondern sie sinnvoll in den eigenen Lernprozess einzubetten – als Werkzeug, das Denken erweitert, nicht ersetzt.

Phase 4: Metareflexion und Transfer

In der letzten Phase wird der Blick weiter: Lernende tauschen ihre Erfahrungen aus, vergleichen Strategien und lernen voneinander. Sie besprechen nicht nur, welche Prompts oder Vorgehensweisen gut funktioniert haben, sondern auch, welche ethischen und fachlichen Fragen sich stellen: Wie gehe ich mit Unsicherheit um? Wie erkenne ich Verzerrungen in KI-Antworten? Welche Rolle spielt Urheberschaft, wenn Texte gemeinsam mit KI entstehen? Solche Gespräche vertiefen das Verständnis und verankern eine kritisch-produktive Haltung gegenüber KI. Ziel dieser Phase ist nicht mehr die Bedienung eines Tools, sondern die Entwicklung einer reflektierten Haltung – einer inneren Kompetenz, KI verantwortungsvoll und bewusst in zukünftigen Lern- und Arbeitskontexten einzusetzen.

Von der Anleitung zur Autonomie

Diese vier Phasen bilden zusammen eine Lernspirale, in der Lehrende Schritt für Schritt Verantwortung abgeben und Lernende sie übernehmen. Der Übergang von geführtem zu selbstbestimmtem Arbeiten ist kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis didaktischer Gestaltung. Solche Lernumgebungen fördern mehr als nur digitale Fertigkeiten: Sie schulen Selbststeuerung, kritisches Denken und Verantwortung – und damit genau jene Kompetenzen, die über den bloßen Umgang mit Tools hinausgehen. Am Ende steht nicht die Frage, ob Lernende KI nutzen dürfen, sondern wie sie sie nutzen lernen, um ihr eigenes Denken zu vertiefen.

Praktische Bausteine für den Unterricht – KI-Kompetenz erlebbar machen

Die Befähigung zum reflektierten Umgang mit KI geschieht nicht abstrakt, sondern durch konkrete Erfahrungen im Lernprozess. Lernende müssen ausprobieren dürfen, Fehler machen, vergleichen und verstehen, warum etwas funktioniert oder eben nicht. Dazu eignen sich verschiedene didaktische Bausteine, die sich flexibel in Unterricht, Seminare oder Selbstlernphasen integrieren lassen. Sie machen KI-Kompetenz handlungsorientiert erfahrbar – und helfen, sie Schritt für Schritt zu verankern.

Prompt-Journale: Lernen sichtbar machen

Damit der Umgang mit KI nicht im schnellen Wechsel von Fragen und Antworten verpufft, bewährt sich die Arbeit mit Prompt-Journalen. Nach jedem KI-Einsatz halten Lernende fest, welche Prompts sie genutzt haben, wie die KI reagiert hat und was sie daraus gelernt haben. Sie notieren, was gut funktioniert hat, wo Missverständnisse auftraten und wie sie das nächste Mal anders vorgehen würden. Dieses regelmäßige Dokumentieren macht Lernprozesse sichtbar – für Lernende ebenso wie für Lehrende. Es fördert metakognitives Bewusstsein, also die Fähigkeit, über das eigene Denken und Handeln nachzudenken. Nach einigen Wochen entsteht so ein persönliches Protokoll der eigenen Entwicklung: vom ersten, noch ungezielten Fragen hin zu immer klareren, durchdachteren Prompts. Prompt-Journale sind damit mehr als bloße Notizhefte – sie sind Reflexionsräume, in denen sich Lernende selbst beim Denken zuschauen können. Solche Übungen fördern sprachliche Genauigkeit, analytisches Denken und ein Verständnis dafür, dass die Interaktion mit KI ein kommunikativer Prozess ist. Die Maschine reagiert auf menschliche Sprache – und wer diese Sprache präzise beherrscht, erhält die besseren, nützlicheren Antworten.

Gegentest-Phasen: Wahrheit bleibt überprüfbar

Eine zentrale Gefahr beim Einsatz von KI besteht darin, dass überzeugend formulierte Texte schnell Glaubwürdigkeit erzeugen. Gerade deshalb ist es wichtig, Gegentest-Phasen fest in den Unterricht einzubauen. Lernende prüfen dabei mindestens eine Aussage aus einer KI-Antwort anhand einer verlässlichen Quelle – etwa eines Lehrbuchs, eines wissenschaftlichen Artikels oder einer geprüften Webseite. Sie vergleichen, diskutieren Abweichungen und fragen: Welche Fakten stimmen? Wo hat die KI übertrieben, vereinfacht oder gar erfunden? Diese Phasen schulen die Fähigkeit, Informationen zu validieren – eine Kernkompetenz in Zeiten algorithmischer Textproduktion. Gleichzeitig lernen Lernende, dass kritisches Prüfen kein Misstrauen bedeutet, sondern eine aktive Form der Verantwortung. KI darf unterstützen, aber nie den Anspruch auf Wahrheit übernehmen.

Peer-Review-Runden: Gemeinsam reflektieren und wachsen

Lernen mit KI ist kein individueller Monolog, sondern gewinnt besonders dann an Tiefe, wenn Erfahrungen geteilt werden. In Peer-Review-Runden tauschen Lernende ihre Prompts, Ergebnisse und Strategien aus. Sie geben einander Feedback, vergleichen Herangehensweisen und überlegen gemeinsam, warum bestimmte Formulierungen besser funktionieren als andere. Oft entstehen aus diesen Diskussionen kleine „Prompt-Bibliotheken“ – Sammlungen guter Ideen, die kommentiert, weiterentwickelt und ergänzt werden. Dieser kollektive Austausch wirkt doppelt: Zum einen fördert er soziale und kommunikative Kompetenzen, zum anderen wird sichtbar, dass KI-Kompetenz kein starres Wissen ist, sondern ein gemeinschaftlicher Lernprozess. Wenn Lernende ihre Erkenntnisse teilen, reflektieren und an andere weitergeben, entsteht eine Kultur des gemeinsamen Forschens – eine Community of Inquiry, in der KI nicht das Lernen ersetzt, sondern es anregt.

Alle diese Bausteine haben eines gemeinsam: Sie machen den Lernenden zum aktiven Gestalter des KI-Einsatzes. Statt KI bloß zu benutzen, lernt er, sie zu verstehen, zu hinterfragen und bewusst einzusetzen. So entsteht Schritt für Schritt eine Haltung, die über technisches Können hinausgeht: eine Haltung der verantwortungsvollen, reflektierten Lernenden, die KI als Ressource begreifen – nicht als Abkürzung, sondern als Werkzeug zur Erweiterung des eigenen Denkens.

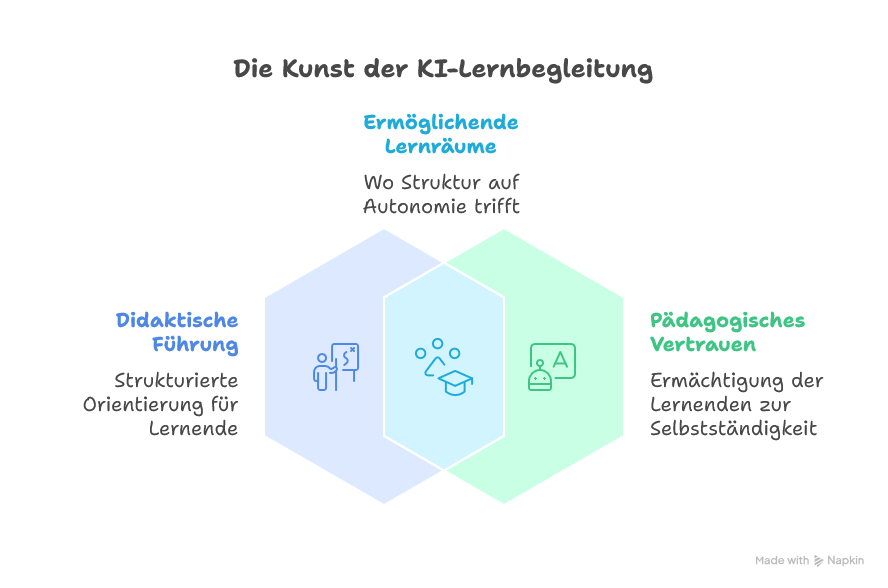

Haltung der Lehrkraft – zwischen Begleitung und Loslassen

Wenn Lernen mit KI gelingen soll, verändert sich auch die Rolle der Lehrkraft grundlegend. Sie ist nicht länger in erster Linie Vermittlerin von Wissen, sondern vielmehr Gestalterin von Lernräumen. Ihre Aufgabe besteht darin, Umgebungen zu schaffen, in denen Lernende selbstverantwortlich experimentieren, reflektieren und Entscheidungen treffen können – und in denen sie zugleich sicher scheitern dürfen. Denn Lernen mit KI ist ein offener Prozess. Er verläuft selten linear, oft widersprüchlich, manchmal frustrierend. Wer ihn didaktisch begleiten will, braucht den Mut, Kontrolle teilweise abzugeben und Vertrauen zu schenken. Diese neue Rolle erfordert eine doppelte Haltung – Führung und Vertrauen zugleich.

Didaktische Führung

Didaktische Führung bedeutet nicht, den Lernprozess zu dominieren, sondern ihn zu strukturieren. Lehrkräfte schaffen Orientierung, indem sie Ziele, Kriterien und Reflexionsanlässe klären. Sie helfen Lernenden, den Einsatz von KI bewusst zu planen: Wann ist sie sinnvoll, wann nicht? Sie moderieren Diskussionen über Grenzen, Fehlinterpretationen und ethische Fragen. Diese Führung ist nicht autoritär, sondern ermöglichend. Sie sorgt für Sicherheit, wo Unsicherheit nötig, aber nicht lähmend sein darf. Sie gibt den Rahmen, in dem exploratives Lernen stattfinden kann – vergleichbar mit einem Geländer, das Halt bietet, ohne Bewegung zu verhindern.

Pädagogisches Vertrauen

Gleichzeitig braucht es pädagogisches Vertrauen: das Zutrauen, dass Lernende eigene Wege finden und aus Fehlern lernen können. Nur wenn sie die Freiheit haben, Irrwege zu erkunden, können sie wirklich verstehen, wie KI funktioniert – und wo ihre Grenzen liegen. Vertrauen heißt in diesem Kontext nicht, Lernende allein zu lassen, sondern ihnen die Erfahrung echter Eigenverantwortung zu ermöglichen. Wer Lernen mit KI ausschließlich kontrolliert, verhindert genau das, was KI-Kompetenz eigentlich verlangt: kritisches Denken, Selbststeuerung, Verantwortung. Pädagogisches Vertrauen bedeutet also, Lernenden Raum zu geben, auch Unschärfe auszuhalten – und zu erleben, dass Lernen nie fehlerfrei, sondern immer ein Prozess des Werdens ist.

Die Balance

Zwischen didaktischer Führung und pädagogischem Vertrauen liegt die eigentliche Kunst. Diese Balance herzustellen ist anspruchsvoll, aber entscheidend: Zu viel Kontrolle erstickt Neugier, zu viel Freiheit überfordert. Erst das bewusste Wechselspiel beider Haltungen ermöglicht eine Lernkultur, in der KI als Ressource wirklich fruchtbar werden kann – jenseits von Verbot und Euphorie. Lehrkräfte werden damit zu Architektinnen eines neuen Lernraums: eines Raums, in dem Lernen mit KI nicht durch starre Regeln begrenzt, sondern durch kluge Gestaltung ermöglicht wird. Ein Raum, in dem Denken wichtiger bleibt als Technik – und Vertrauen zur Voraussetzung jedes Lernens wird.

Prüfungen und Leistungsbewertung neu denken

Wenn wir KI konsequent als Lernressource begreifen, dann müssen wir auch unsere Vorstellungen von Leistung und Bewertung überdenken. Ein Unterricht, der den reflektierten Umgang mit KI fördert, kann nicht an Prüfungsformen festhalten, die diese Realität ignorieren. Denn solange der KI-Einsatz im Unterricht erlaubt, in der Prüfung aber verboten ist, entsteht ein didaktischer Widerspruch: Wir trainieren Kompetenzen, die wir im entscheidenden Moment nicht abfragen dürfen. Dieser Widerspruch zeigt, dass es nicht mehr nur darum geht, was Lernende wissen, sondern wie sie mit Wissen umgehen – auch, wenn dieses Wissen algorithmisch vermittelt wird. KI-Kompetenz ist damit keine technische, sondern eine kognitive und ethische Fähigkeit, die Prüfungen abbilden müssen.

Vom Produkt zum Prozess:

Die klassische Prüfung bewertet in der Regel ein fertiges Produkt: eine Lösung, einen Text, eine Präsentation. Beim Lernen mit KI rückt jedoch der Prozess stärker in den Mittelpunkt. Wie kam die Lernende zu diesem Ergebnis? Welche Strategien hat sie angewandt, um KI sinnvoll einzubinden? Wie hat sie die Antworten überprüft, bewertet, verändert? Eine zukunftsfähige Bewertungskultur muss diese Fragen sichtbar machen. Das bedeutet nicht, dass fachliche Richtigkeit an Bedeutung verliert – aber sie wird ergänzt durch Kriterien wie Reflexionsfähigkeit, Transparenz und kritische Urteilsbildung. So verschiebt sich der Fokus: Wichtig ist nicht nur das Endprodukt, sondern die Qualität des Umgangs mit KI im Lernprozess.

Mögliche Prüfungsformate

Es gibt verschiedene Wege, diesen Perspektivwechsel praktisch umzusetzen, zum Beispiel:

1. Reflexionsberichte

Lernende nutzen KI während einer Aufgabe oder Hausarbeit, dokumentieren ihren Prozess und schreiben anschließend einen kurzen Bericht: Welche Unterstützung haben sie in Anspruch genommen? Wie sind sie mit den Ergebnissen umgegangen? Welche Grenzen oder Fehlinformationen haben sie erkannt?

Solche Berichte zeigen, ob Lernende KI bewusst und reflektiert genutzt haben – oder ob sie ihr Denken delegiert haben.

2. Vergleichsaufgaben

Hier bearbeiten Lernende eine Aufgabe zweimal: einmal ohne KI und einmal mit. Im Anschluss vergleichen sie beide Ergebnisse und reflektieren, worin die Unterschiede liegen. So wird sichtbar, welche Denkprozesse KI tatsächlich unterstützt – und wo sie eher verdeckt, was gelernt werden sollte.

3. Lernportfolios

Über längere Zeiträume können Lernende ein Portfolio anlegen, in dem sie ihre Erfahrungen mit KI dokumentieren: erfolgreiche Prompts, Fehlschläge, Verbesserungen, Reflexionen. Lehrkräfte erhalten so Einblick in den individuellen Lernweg, nicht nur ins Resultat. Bewertet wird die Entwicklung von Selbststeuerung und Reflexionsfähigkeit, nicht bloß das Endprodukt.

Diese Prüfungsformate machen sichtbar, dass Lernen mit KI nicht kontrolliert, sondern verantwortlich begleitet werden sollte.

Bewertung als Haltung

Leistungsbewertung in Zeiten von KI verlangt ein Umdenken auch auf einer tieferen Ebene: Bewerten wird zur Frage der Haltung. Anstatt zu prüfen, ob jemand KI benutzt hat, müssen wir fragen, wie er oder sie das getan hat – und was dabei gelernt wurde. Das bedeutet, den Maßstab zu verschieben:

Nicht die Abwesenheit von KI ist ein Zeichen von Kompetenz, sondern ihre reflektierte Integration. Bewertung wird damit zu einem Werkzeug, das Lernende in ihrer Autonomie stärkt, statt sie zu sanktionieren. Die Lehrkraft wird zur Begleiterin eines Lernprozesses, in dem Transparenz, Verantwortung und kritisches Denken genauso zählen wie inhaltliche Richtigkeit. So kann Prüfungskultur wieder das werden, was sie ursprünglich sein sollte: ein Teil des Lernens – nicht sein Ende.

Ein neuer Blick auf Leistung

Wenn wir Leistung in diesem Sinne verstehen, öffnet sich ein weiter Horizont. Prüfungen werden zu Momenten der Selbstbeobachtung: Lernende lernen, ihr eigenes Denken sichtbar zu machen, zu begründen und weiterzuentwickeln. KI wird dabei nicht zur Bedrohung von Authentizität, sondern zum Spiegel – sie zeigt, wie Menschen mit Wissen umgehen, wie sie prüfen, zweifeln, korrigieren. Leistung misst sich dann nicht länger daran, wie perfekt jemand etwas weiß, sondern daran, wie bewusst jemand mit Ungewissheit umgeht. Und genau das ist die Kompetenz, die wir in einer von KI durchdrungenen Welt am dringendsten brauchen.

Fazit – KI als Spiegel unseres Lernens

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur, wie wir lernen, sondern vor allem, was Lernen bedeutet. Sie konfrontiert uns mit einer alten pädagogischen Frage in neuer Gestalt: Wollen wir, dass Lernende Inhalte reproduzieren – oder wollen wir, dass sie Denken lernen? KI zwingt uns, diese Frage neu zu beantworten. Denn wer mit ihr arbeitet, merkt schnell: Antworten sind billig geworden, aber gute Fragen sind wertvoller denn je. Lernen mit KI heißt also nicht, den Menschen durch Maschinen zu ergänzen, sondern den Menschen im Denken zu schärfen, weil Maschinen uns das Denken nicht abnehmen, sondern es nur herausfordern. Wenn Lernende befähigt werden, KI als Lernressource zu nutzen, entsteht eine neue Form von Selbststeuerung: Sie lernen, Fragen zu präzisieren, Informationen zu prüfen, Unsicherheiten auszuhalten und Urteile zu begründen. KI wird so zum Katalysator für genau jene Fähigkeiten, die in einer komplexen Welt entscheidend sind – kritisches Denken, Reflexionsfähigkeit und ethisches Bewusstsein.

Doch diese Entwicklung geschieht nicht von selbst. Sie braucht didaktische Gestaltung, Begleitung und eine Lernkultur, die Neugier und Verantwortung gleichermaßen fördert. Lehrkräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle – nicht als Gatekeeper, sondern als Architekt:innen von Lernräumen, in denen KI nicht als Bedrohung, sondern als Anlass zur Vertiefung verstanden wird. Das Ziel ist keine neue Technikkompetenz, sondern eine neue Bildungshaltung: eine Haltung, die Fehler als Lerngelegenheiten begreift, Technologie als Partnerin des Denkens versteht und Autonomie als Kernziel von Bildung ernst nimmt. Wenn uns das gelingt, wird KI nicht zum Ende des Lernens, sondern zu seinem Spiegel. Sie zeigt uns, was Lernen im 21. Jahrhundert bedeuten kann: nicht schneller zu wissen, sondern bewusster zu denken.

Schreibe einen Kommentar