Selbstreguliertes Lernen (SRL) ist keine Methode, die man „einführt“, sondern eine Haltung, die man entwickelt. Sie entsteht nicht plötzlich, sondern wächst allmählich, über viele kleine Erfahrungen, bewusste Reflexionen und ein zunehmend tieferes Verständnis davon, was Lernen eigentlich bedeutet. Viele Lernende – und oft auch Lehrende – verbinden Lernen zunächst mit dem Bearbeiten vorgegebener Aufgaben, dem Erfüllen klarer Erwartungen und dem Reproduzieren von Wissen. Selbstreguliertes Lernen verlangt jedoch eine grundlegend andere Perspektive: Lernen wird hier als ein aktiver, selbstgesteuerter, strategischer Prozess verstanden. Lernende übernehmen Verantwortung für ihr Denken, ihr Handeln und ihre Entwicklung. Aber: Diese Verantwortung kann man nicht einfach „übertragen“. Sie muss langsam aufgebaut werden.

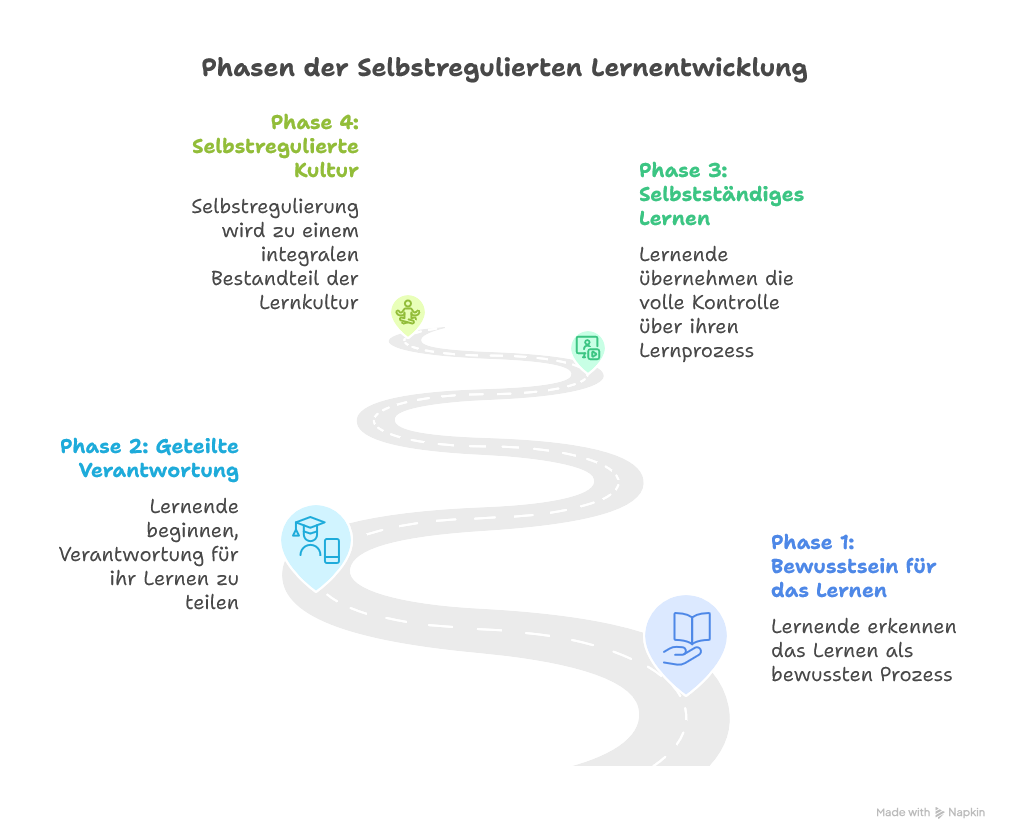

Damit dieser Aufbau gelingt, braucht es einen klaren, durchdachten Weg. Selbstreguliertes Lernen entsteht nicht aus Freiheit allein, sondern aus einem Wechselspiel von Struktur und Eigenverantwortung. Wir stellen dir hier einen Ansatz vor, bei dem du zunächst Lernen sichtbar machst, also die Lernprozesse, Strategien und Entscheidungen der Lernenden ins Bewusstsein rückst. Schritt für Schritt gibst du dann mehr Verantwortung in die Hände der Lernenden – bis sie zunehmend selbstständig planen, steuern und reflektieren können.

Phase 1: Geschlossene Lernaufgaben – Sicherheit schaffen und SRL sichtbar machen

Am Anfang steht die Struktur. Bevor Lernende ihre Lernprozesse selbst steuern können, müssen sie verstehen, was Lernen überhaupt bedeutet und wie es funktioniert. In dieser ersten Phase arbeitest du mit geschlossenen Lernaufgaben – also Aufgaben, die klare Ziele, Materialien und Abläufe vorgeben. Das klingt auf den ersten Blick wenig „selbstreguliert“, ist aber entscheidend: Nur in einem stabilen Rahmen können Lernende die Grundelemente von SRL kennenlernen und einüben. In dieser Phase liegt der Fokus darauf, Lernen sichtbar zu machen. Das gelingt, indem du gezielt über Lernprozesse sprichst:

- „Was ist dein Ziel für heute?“

- „Wie willst du vorgehen?“

- „Woran erkennst du, dass du deinem Ziel näher kommst?“

- „Was hat heute gut funktioniert – und was würdest du beim nächsten Mal anders machen?“

Solche Fragen helfen den Lernenden, über ihr Denken nachzudenken – ein zentraler Schritt in Richtung Selbstregulation. Begleite diese Gespräche mit kleinen Reflexionsroutinen: Lerntagebücher, Mini-Feedbacks, Zielkarten oder kurze Austauschrunden am Ende der Stunde. Das Ziel dieser Phase ist: Lernende erleben, dass Lernen ein bewusster Prozess ist – planbar, steuerbar und reflektierbar.

Warum geschlossene Aufgaben der ideale Ausgangspunkt sind

Wenn wir von Selbstreguliertem Lernen sprechen, denken viele sofort an offene Lernumgebungen, freie Projekte und individuelle Lernwege. Und ja – langfristig ist das Ziel, dass Lernende selbstständig planen, entscheiden und reflektieren. Aber paradoxerweise beginnt dieser Weg nicht mit Offenheit, sondern mit Klarheit und Begrenzung. Geschlossene Aufgaben schaffen Sicherheit und Orientierung. Sie reduzieren die kognitive Komplexität, indem sie nicht alles gleichzeitig offenlassen: Das Ziel ist bekannt, die Materialien sind gegeben, der Weg ist vorgezeichnet. Genau in dieser Struktur entsteht Raum zum Denken über das Lernen selbst – ohne dass Lernende von zu vielen Entscheidungen überfordert werden. Wenn alles gleichzeitig offen ist („Was willst du lernen? Wie willst du das machen? Wie willst du das bewerten?“), sind viele Lernende zunächst mit der Organisation überfordert und kommen gar nicht erst in die Metareflexion. Geschlossene Aufgaben schaffen dagegen ein Gerüst, in dem Lehrkräfte gezielt die Prozesse des Lernens sichtbar machen können: Zielsetzung, Planung, Strategieeinsatz, Überwachung, Reflexion.

Warum das Sichtbarmachen gerade bei geschlossenen Aufgaben so wirksam ist

Gerade in dieser frühen Phase ist das Sichtbarmachen des Lernens so wichtig, weil die äußere Struktur schon steht. Das „Was“ und „Wie“ der Aufgabe sind bekannt – also kann der Fokus auf das „Wie denke ich über mein Lernen?“ gelegt werden. Lernende müssen sich nicht fragen, was sie tun sollen, sondern warum und wie sie es tun. Diese Verlagerung ist der erste Schritt hin zu echtem SRL. Das Sichtbarmachen gelingt hier deshalb besonders gut, weil die Lehrkraft die Lernprozesse modellieren, anleiten und gemeinsam reflektieren kann. Zum Beispiel: Du arbeitest mit einer geschlossenen Mathematikaufgabe – aber du sprichst gemeinsam darüber, wie man sich ihr nähert: „Wie hast du angefangen? Warum so? Was machst du, wenn du nicht weiterkommst?“ oder Oder du lässt in Deutsch eine vorgegebene Textanalyse schreiben – aber ihr reflektiert gemeinsam: „Wie hast du dir beim Lesen geholfen, den Text besser zu verstehen?“

So wird deutlich: Auch wenn das Ziel der Aufgabe klar ist, kann der Weg bewusst wahrgenommen und gestaltet werden. Das Entscheidende ist: Nicht die Aufgabe ist das Lernziel – sondern das Lernen an der Aufgabe. Und genau das wird in dieser Phase sichtbar.

Vom Abarbeiten zum Lernen mit Absicht

Hier beginnt der Perspektivwechsel, der später die Grundlage echter Selbstregulation bildet. Viele Schüler:innen sind es gewohnt, Aufgaben einfach zu „erledigen“:

- „Wir machen das, weil es dran ist.“

- „Wir müssen das abgeben.“

- „Die Lehrerin hat gesagt, wir sollen das tun.“

In dieser Haltung steckt Fremdsteuerung pur. Geschlossene Aufgaben bieten nun den geschützten Rahmen, um diesen Automatismus zu durchbrechen – nicht durch Weglassen der Struktur, sondern durch Veränderung der Aufmerksamkeit. Durch gezieltes Nachfragen, Reflexionsphasen und sichtbare Lernprozesse hilfst du den Lernenden, einen neuen Bezug zu ihren Aufgaben zu entwickeln. Plötzlich wird aus „Wir bearbeiten die Aufgaben, weil sie uns gegeben werden“ ein „Wir nutzen die Aufgaben, um unser Ziel zu erreichen – weil sie uns helfen, etwas zu verstehen, zu üben, zu entdecken“. Wie das gelingt? Durch kleine, bewusste Verschiebungen in der Sprache und Haltung:

| Fremdgesteuert | Selbstreguliert |

|---|---|

| „Ich mache die Aufgabe, weil ich muss.“ | „Ich mache die Aufgabe, weil ich mein Ziel erreichen will.“ |

| „Ich arbeite das Arbeitsblatt ab.“ | „Ich überprüfe mit dem Arbeitsblatt, ob ich das Thema verstanden habe.“ |

| „Ich schreibe, weil es verlangt wird.“ | „Ich schreibe, um zu sehen, wie gut ich meine Gedanken ausdrücken kann.“ |

Diese Verschiebung mag klein wirken – aber sie verändert die Bedeutung von Lernen grundlegend.

Wie wir diesen Perspektivwechsel anstoßen können

- Explizit über Lernziele sprechen

Vor jeder Aufgabe: „Was sollen wir durch diese Aufgabe eigentlich lernen?“ Lass die Lernenden das Ziel in eigenen Worten formulieren: „Ich will heute üben, …“, „Ich möchte besser verstehen, …“ Dadurch wird die Aufgabe zum Werkzeug, nicht zum Selbstzweck. - Den Zweck der Aufgabe klären

Nimm dir regelmäßig einen Moment, um gemeinsam zu besprechen: „Wozu ist diese Aufgabe gut?“ – „Wie hilft sie uns beim Lernen?“ Du kannst die Frage auch an die Lernenden zurückgeben: „Was glaubst du, warum wir diese Aufgabe machen?“ So entsteht ein Bewusstsein für den Sinn der Aufgabe. - Zwischenziele und Erfolgskriterien sichtbar machen

Arbeite mit Visualisierungen oder Checklisten, die zeigen: „Das ist mein Ziel – und das sind die Schritte dorthin.“ Lernende können abhaken, reflektieren, ergänzen. - Reflexion als festen Bestandteil einbauen

Nach der Aufgabe: „Was habe ich heute gelernt?“ – „Wie hat mir die Aufgabe dabei geholfen?“ Wenn Lernende erkennen, dass Aufgaben sie weiterbringen, statt sie nur zu prüfen, verändert sich ihre Haltung nachhaltig. - Den Transfer betonen

Frage regelmäßig: „Wie hilft dir das, was du heute gelernt hast, bei der nächsten Aufgabe?“ So entsteht ein Gefühl von Zusammenhang und persönlichem Fortschritt.

Phase 2: Teilweise geöffnete Lernaufgaben – Verantwortung teilen und Strategien anwenden

Nachdem die Lernenden in der ersten Phase durch geschlossene Aufgaben Sicherheit gewonnen und ein Bewusstsein für Lernprozesse entwickelt haben, kann nun der nächste Schritt folgen: Verantwortung wird geteilt. Diese Phase ist so etwas wie das „Übergangsfeld“ – zwischen dem stark angeleiteten, strukturierten Lernen und dem selbstbestimmten, offenen Lernen. Hier öffnet sich der Lernraum behutsam: Die Lernziele bleiben weiterhin klar und transparent, aber der Weg dorthin wird nicht mehr vollständig vorgegeben.

Lernende dürfen zunehmend eigene Entscheidungen treffen – zum Beispiel,

- wie sie vorgehen möchten,

- welche Strategien sie anwenden,

- welche Reihenfolge sie wählen,

- mit wem sie arbeiten,

- oder in welchem Tempo sie lernen.

So entsteht ein Kooperationsraum zwischen Struktur und Freiheit: Die Lehrkraft bleibt präsent und bietet Orientierung, aber sie überlässt Teile der Steuerung an die Lernenden. Man könnte sagen: In Phase 1 war Lernen ein „geleitetes Gehen“. In Phase 2 dürfen die Lernenden beginnen, selbst die Richtung zu bestimmen, während die Lehrkraft noch neben ihnen mitgeht, sie beobachtet und bei Bedarf Impulse gibt.

Warum diese Phase wichtig ist

Hier beginnt der eigentliche Kern des selbstregulierten Lernens: die bewusste Übernahme von Verantwortung. Wenn Lernende beginnen, eigene Entscheidungen zu treffen, erleben sie sich nicht länger als bloße Ausführende, sondern als handelnde Subjekte in ihrem Lernprozess. Sie merken:

- „Ich kann selbst Einfluss nehmen.“

- „Ich darf meinen Weg mitgestalten.“

- „Ich entscheide, wie ich ans Ziel komme – und trage Verantwortung dafür.“

Dieses Erleben ist zentral für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit – dem Vertrauen, dass das eigene Handeln einen Unterschied macht. Gleichzeitig bleibt der Rahmen dieser Phase bewusst strukturiert, um Überforderung zu vermeiden. Denn Selbstregulation wächst nicht durch plötzliche Freiheit, sondern durch begleitete Verantwortung: Freiheit ohne Struktur führt leicht zu Unsicherheit. Struktur ohne Freiheit führt zu Abhängigkeit. Phase 2 ist der Balancepunkt dazwischen. Hier begleiten Lehrkräfte die Lernenden eng – sie geben Feedback, stellen Fragen, spiegeln Entscheidungen und helfen, Zusammenhänge zu erkennen. Es geht nicht darum, die Lernenden „einfach machen zu lassen“, sondern darum, sie gezielt zu unterstützen, über ihr Lernen nachzudenken, während sie es gestalten. Die Lehrkraft bleibt also Coach, Beobachterin und Impulsgeberin: Sie steuert weniger den Inhalt, dafür aber den Reflexionsprozess.

Wie kann das stattfinden?

Damit Phase 2 gelingt, braucht es gezielte didaktische Gestaltungsentscheidungen. Es geht um bewusste Freiräume, nicht um Beliebigkeit. Die Phase lebt von gezielten Öffnungen – kleinen Freiräumen, die bewusst gestaltet werden.

Entscheidungsräume schaffen – aber nicht alles offenlassen

Lernende sollen echte, aber begrenzte Wahlmöglichkeiten erhalten. Solche Entscheidungen sollten pädagogisch bedeutsam sein, also die Lernenden zwingen, nachzudenken, zu planen und Strategien abzuwägen. Beispiele:

- In einer Schreibaufgabe darf die Klasse das Thema wählen, aber der Aufbau (Einleitung, Hauptteil, Schluss) bleibt vorgegeben.

- Im Mathematikunterricht können Lernende zwischen verschiedenen Strategien zur Lösung einer Sachaufgabe wählen („Willst du eine Skizze machen, eine Tabelle oder eine Rechnung aufstellen?“).

- Im Projektunterricht dürfen sie entscheiden, in welcher Reihenfolge sie Arbeitsschritte durchführen.

Das Entscheidende ist nicht die Wahl selbst, sondern das Nachdenken über die Entscheidung: „Warum hast du dich für diesen Weg entschieden?“, „Was erhoffst du dir davon?“ oder „Wie hat deine Entscheidung das Ergebnis beeinflusst?“. Diese Gespräche sind kleine, aber wirksame Momente, in denen Selbstregulation sichtbar wird.

Strategien bewusst einsetzen und vergleichen

In dieser Phase kannst du gezielt Lernstrategien thematisieren und einüben. Lernende sollen erleben, dass es verschiedene Wege gibt, eine Aufgabe zu bewältigen – und dass sie bewusst Strategien auswählen, anwenden und reflektieren können.Lernende sollen echte, aber begrenzte Wahlmöglichkeiten erhalten. Solche Entscheidungen sollten pädagogisch bedeutsam sein, also die Lernenden zwingen, nachzudenken, zu planen und Strategien abzuwägen. Beispielsweise

- Du stellst zwei Wege zur Textarbeit vor (Markieren vs. Notizen machen) und lässt die Lernenden ausprobieren, welcher ihnen hilft, den Inhalt besser zu verstehen.

- In Mathematik diskutierst du verschiedene Lösungswege und lässt Lernende begründen, warum sie welchen gewählt haben.

- In Kunst oder Musik dürfen Lernende zwischen Vorgehensweisen wählen und danach reflektieren, wie die Methode ihr Ergebnis beeinflusst hat.Du stellst zwei Wege zur Textarbeit vor (Markieren vs. Notizen machen) und lässt die Lernenden ausprobieren, welcher ihnen hilft, den Inhalt besser zu verstehen.

So entsteht eine Strategienbewusstheit, die für SRL zentral ist.

Zwischenstopps für Reflexion einbauen

Plane regelmäßig Reflexionsmomente im Lernprozess, nicht erst am Ende. Diese „Haltepunkte“ helfen den Lernenden, den Überblick zu behalten, Ziele zu überprüfen und Strategien anzupassen. Beispielsweise:

- Nach 15 Minuten Arbeit eine kurze Partnerfrage: „Wie läuft es gerade? Was klappt gut, was weniger?“

- Ein Reflexionsblatt mit drei Feldern: Was wollte ich tun – was tue ich – was muss ich ändern?

- Eine kurze Notiz auf einem Post-it: „Mein nächster Schritt ist …“.

Solche kleinen Reflexionsanlässe machen den Lernprozess sichtbar und steuerbar.

Peer-Lernen und Feedback fördern

Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Phase ist gegenseitiges Lernen. Wenn Lernende ihre Strategien und Entscheidungen miteinander teilen, entsteht eine Lernkultur der Offenheit und Kooperation.

- Lernende erklären einander ihre Vorgehensweise („Ich habe zuerst das gemacht, weil…“)

- In kurzen Austauschphasen (z. B. „Lernpartner:innen-Dialog“) reflektieren sie gegenseitig ihre Entscheidungen.

- Feedbackrunden richten sich nicht nur auf Ergebnisse, sondern auf Prozesse: „Ich finde gut, dass du deine Strategie angepasst hast, als du gemerkt hast, dass sie nicht funktioniert.“.

So lernen Schüler:innen voneinander und entwickeln ein gemeinsames Verständnis von Lernen als prozesshaftem, gestaltbarem Geschehen.

Reflexion am Ende – Verantwortung bewusst machen

Am Ende jeder Lernsequenz sollte ein Moment stehen, in dem Lernende ihre Entscheidungen und Erfahrungen reflektieren:

- „Welche Entscheidung war heute wichtig für meinen Lernfortschritt?“

- „Was hat mir geholfen, mein Ziel zu erreichen?“

- „Was würde ich beim nächsten Mal anders machen?“

Diese Fragen lenken den Blick auf die Metakompetenzen, nicht nur auf den Inhalt. Durch regelmäßige Wiederholung werden sie zu einer selbstverständlichen Denkhaltung.

Phase 3: Offene Lernaufgaben – Selbststeuerung vertiefen und Vertrauen entwickeln

Nachdem Lernende in Phase 2 gelernt haben, erste Entscheidungen zu treffen, Strategien zu erproben und Verantwortung zu übernehmen, kann nun der nächste Schritt folgen: die vollständige Öffnung des Lernprozesses. In dieser Phase wird die Lernverantwortung zunehmend an die Lernenden selbst übergeben. Die Lehrkraft tritt in den Hintergrund – nicht im Sinne von Rückzug, sondern im Sinne von Vertrauensvorschuss und bewusster Zurückhaltung. Lernende übernehmen jetzt eigenständig Aufgaben wie:

- eigene Lernziele setzen,

- Strategien auswählen und anpassen,

- den Lernfortschritt beobachten,

- Probleme identifizieren und lösen,

- Ergebnisse bewerten und reflektieren.

Das ist der Moment, in dem Selbstreguliertes Lernen gelebt wird, nicht mehr nur erlernt. Der Unterricht wird zum Erfahrungsraum echter Selbststeuerung: Lernende gestalten ihren Weg selbst, während Lehrkräfte einen sicheren Rahmen und konstruktives Feedback bereitstellen.

Warum diese Phase wichtig ist

In dieser Phase verschiebt sich die Verantwortung endgültig – von der Lehrkraft hin zur Lerngruppe. Das bedeutet:

- Lernende übernehmen die volle Verantwortung für ihr Lernen.

- Lehrkräfte begleiten, coachen und spiegeln – sie steuern nicht mehr.

Hier geht es nicht mehr um das Einüben von Strategien, sondern um das bewusste Anwenden, Kombinieren und Weiterentwickeln dieser Strategien in echten, offenen Lernsituationen. Der entscheidende pädagogische Mehrwert liegt im Erleben von Selbstwirksamkeit:

Lernende spüren, dass ihr eigenes Denken, Planen und Handeln Wirkung hat. Sie erkennen:

- „Ich kann meine Lernprozesse steuern.“

- „Ich kann meine Ziele anpassen, wenn etwas nicht funktioniert.“

- „Ich kann Verantwortung übernehmen – und ich wachse daran.“

Gleichzeitig gewinnt in dieser Phase ein anderer Faktor an Bedeutung: Vertrauen. Selbststeuerung braucht Vertrauen – in die Lernenden und in den Prozess selbst. Lehrkräfte müssen darauf vertrauen, dass die Lernenden lernen wollen und können; Lernende müssen spüren, dass ihnen Verantwortung nicht aufgebürdet, sondern zugetraut wird. Darum ist Phase 3 nicht nur ein methodischer, sondern vor allem ein pädagogischer Schritt: Weg vom Belehren, hin zum Begleiten. Weg von Kontrolle, hin zu Kooperation.

Wie kann das stattfinden?

Offene Lernaufgaben erfordern eine gute Vorbereitung und eine bewusste Begleitung. Offenheit bedeutet nicht Chaos, sondern strukturiertes Vertrauen: Ein Rahmen, der genügend Freiheit lässt, aber immer Orientierung bietet. Hier einige konkrete Wege, wie offene Lernprozesse gelingen können:

Eigene Lernziele entwickeln und sichtbar machen

Lass Lernende ihre eigenen Ziele formulieren – am besten schriftlich oder digital, sodass sie regelmäßig darauf zurückblicken können. Beispielhafte Impulse:

- „Was möchte ich in dieser Lernphase erreichen?“

- „Warum ist das für mich wichtig?“

- „Wie merke ich, dass ich meinem Ziel näher komme?“

Diese Zielsetzung kann zu Beginn jeder Woche, jeder Unterrichtseinheit oder jedes Projekts erfolgen. In dieser Phase sollte die Lehrkraft nicht mehr die Ziele vorgeben, sondern sie gemeinsam mit den Lernenden aushandeln oder die Lernenden selbst formulieren lassen. Durch diese Selbstverortung erleben Lernende Sinn, Kontrolle und Klarheit – drei zentrale Faktoren für Motivation und Selbstregulation.

Eigenständige Planung und Zeitmanagement fördern

Ein entscheidender Aspekt offener Lernaufgaben ist das Planen und Strukturieren des eigenen Lernprozesses. Das kann z. B. durch Lernpläne, Wochenpläne oder Projektfahrpläne unterstützt werden, die von den Lernenden selbst erstellt und regelmäßig überarbeitet werden.

- In der Grundschule: Kinder planen mithilfe von Symbolkarten oder Wochenplan-Tabellen, welche Aufgaben sie wann erledigen.

- In der Sekundarstufe: Lernende führen digitale Lernjournale oder Kanban-Boards (z. B. „To Do – In Arbeit – Erledigt“).

Regelmäßige Mini-Besprechungen („Check-ins“) helfen, Prioritäten zu klären, Zeit realistisch einzuschätzen und Verantwortung ernst zu nehmen.

Selbst- und Peerbewertung einführen

In dieser Phase sollten Lernende lernen, ihr eigenes Lernen zu bewerten – nicht im Sinne von Noten, sondern als bewusste Einschätzung des Prozesses. Dazu eignen sich:

- Selbstbewertungsbögen („Wie gut habe ich mein Ziel erreicht?“)

- Lernportfolios mit Reflexionsseiten („Was habe ich gelernt, was hat mich herausgefordert?“)

- Peer-Feedback-Runden, in denen Lernende einander Rückmeldung zu Vorgehensweisen, Ideen und Ergebnissen geben.

Diese Methoden fördern Metakognition: Lernende vergleichen ihr Handeln mit ihren Zielen und Kriterien. Gleichzeitig entsteht eine Kultur des gemeinsamen Lernens, in der Rückmeldung nicht Kontrolle, sondern Unterstützung bedeutet.

Dokumentation und Präsentation des Lernens

Ein zentraler Baustein dieser Phase ist, dass Lernende ihren Lernprozess sichtbar dokumentieren. Das kann in Form eines Lernportfolios, einer Projektmappe, eines Lernblogs oder einer Präsentation geschehen. Ziel ist nicht nur, das Ergebnis zu zeigen, sondern den Weg dorthin zu reflektieren. Beispielsweise:

- Eine Collage, die die wichtigsten Lernschritte zeigt.

- Ein Video-Tagebuch über den Verlauf eines Projekts.

- Eine digitale Pinnwand (z. B. Padlet oder Miro) mit Notizen, Bildern und Reflexionen.

Solche Formen machen Lernen sichtbar und greifbar – und sie würdigen den Prozess, nicht nur das Endprodukt.

Umgang mit Unsicherheit und Fehlern

Offene Lernphasen sind nie vollkommen vorhersehbar. Sie bringen Unsicherheiten mit sich – und genau das ist gewollt. Denn hier lernen Schüler:innen, mit Unklarheit umzugehen, sich selbst zu orientieren und Lösungen zu entwickeln. Wichtig ist, dass Lehrkräfte eine Kultur der Fehlertoleranz fördern: Fehler werden als Lerninformationen verstanden, nicht als Mängel. Beispiel

Wenn ein Plan nicht funktioniert, kann gemeinsam reflektiert werden:

- „Was habe ich gelernt, obwohl es nicht so lief wie geplant?“

- „Wie kann ich meinen Ansatz anpassen?“

So entsteht eine Haltung, die Selbstregulation langfristig trägt: Fehlerbewusstsein statt Fehlervermeidung..

Phase 4: Lernkultur der Selbstregulation – Wenn SRL zum Alltag wird

Nachdem Lernende in geschlossenen, halboffenen und offenen Lernaufgaben zunehmend Verantwortung für ihr Lernen übernommen haben, entsteht in dieser letzten Phase etwas Neues – etwas, das über einzelne Unterrichtseinheiten hinausgeht: eine Lernkultur der Selbstregulation. In dieser Phase geht es nicht mehr um einzelne Methoden oder Aufgabenformate, sondern um Haltungen, Routinen und Überzeugungen, die das gemeinsame Lernen prägen. Selbstreguliertes Lernen ist nun kein Thema über das man spricht – es ist Teil dessen, wie man lernt, miteinander umgeht und Unterricht versteht.Lernende haben gelernt, ihre Lernprozesse zu planen, zu beobachten, zu reflektieren und anzupassen. Lehrkräfte haben gelernt, Verantwortung zu teilen, loszulassen und Lernräume zu gestalten, in denen Denken, Entscheiden und Reflektieren selbstverständlich sind. Diese Phase beschreibt also nicht ein Ende, sondern den Übergang zu einer nachhaltigen Lernkultur, in der SRL zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Warum diese Phase entscheidend ist

In Phase 4 findet ein grundlegender kultureller Wandel statt: Lernen wird nicht mehr von außen organisiert, sondern von innen getragen. Selbstregulation ist hier kein „Extra“, keine gesonderte Kompetenz, die gelegentlich gefördert wird. Sie ist eingewoben in das tägliche Lernen:

- in die Sprache, die im Unterricht verwendet wird,

- in die Art, wie Feedback gegeben wird,

- in die Struktur von Aufgaben,

- und in die Haltung, mit der Lehrende und Lernende einander begegnen.

Der entscheidende Unterschied zu den früheren Phasen ist: Selbstregulation wird nicht mehr angeleitet, sondern gelebt. Lehrkräfte müssen nicht mehr ständig daran erinnern, Ziele zu formulieren oder zu reflektieren – Lernende tun es von selbst, weil es zu ihrer Denk- und Handlungspraxis geworden ist. Diese Phase ist also kein Zustand völliger Unabhängigkeit, sondern ein Zustand gegenseitiger Verantwortlichkeit. Lernende wissen, dass sie ihr Lernen steuern können, und Lehrkräfte wissen, wie sie Lernprozesse begleiten, anregen und herausfordern, ohne sie zu dominieren.

Wie kann das stattfinden?

Eine Lernkultur der Selbstregulation entsteht nicht durch eine einzelne Maßnahme, sondern durch viele kleine, konsistente Handlungen über längere Zeit. Sie ist das Ergebnis bewusster Gestaltung, kontinuierlicher Reflexion und gemeinsamer Werte. Hier einige zentrale Bausteine, wie diese Kultur im Unterricht konkret sichtbar und erfahrbar werden kann:

SRL in Routinen verankern

Selbstreguliertes Lernen braucht keine „extra Stunde“, sondern alltägliche Rituale. Kleine Routinen helfen, das Denken über Lernen selbstverständlich zu machen:

- Lernstart-Routinen: Jede Stunde oder Woche beginnt mit einem Moment der Zielklärung („Was will ich heute erreichen?“ – „Wie kann ich das schaffen?“)

- Zwischenreflexionen: Kurze Pausen zum Innehalten und Nachdenken („Wo stehe ich gerade?“ – „Was müsste ich anpassen?“)

- Lernschluss-Routinen: Jede Einheit endet mit einer Mini-Reflexion („Was habe ich heute gelernt?“ – „Was nehme ich mit?“)

Diese Routinen werden nicht mehr als Methode durchgeführt, sondern sind Teil des Lernrhythmus geworden – wie selbstverständlich wie das Öffnen eines Heftes oder das Aufschlagen eines Buches.

Lernsprache verändern – Metakognitive Dialoge führen

In einer SRL-Kultur verändert sich die Sprache des Unterrichts. Lehrkräfte und Lernende sprechen nicht nur über Inhalte, sondern über Denkprozesse, Strategien und Gefühle beim Lernen. Beispielsweise:

- Statt „Mach einfach die Aufgabe“ heißt es: „Wie willst du an die Aufgabe herangehen?“

- Statt „Das ist richtig/falsch“: „Wie bist du zu dieser Lösung gekommen?“

- Statt „Du musst dich mehr anstrengen“: „Was brauchst du, um weiterzukommen?“

Diese Art von Sprache öffnet Räume für Selbstreflexion und unterstützt Lernende dabei, ihr Denken zu verbalisieren – ein zentraler Schritt zu nachhaltiger Selbstregulation.

Gemeinsame Verantwortung für Lernprozesse

In dieser Phase ist Lernen kein individueller, isolierter Akt, sondern ein gemeinsames Unterfangen. Lehrkräfte und Lernende tragen gemeinsam Verantwortung für gelingendes Lernen. Das zeigt sich in Strukturen wie:

- Kooperative Planung: Lernende werden an der Gestaltung von Themen, Projekten und Zielen beteiligt.

- Lernverträge: Vereinbarungen zwischen Lehrkraft und Lernenden, die Ziele, Wege und Unterstützung festhalten.

- Feedback-Kultur: Rückmeldungen sind wechselseitig – Lehrkräfte geben Feedback, aber erhalten auch Feedback von den Lernenden („Was hat mir heute beim Lernen geholfen?“ – „Was könnte mir besser helfen?“).

So wird Lernen zu einem Aushandlungsprozess, in dem Verantwortung geteilt wird.

Reflexion institutionalisieren

Reflexion ist jetzt nicht mehr ein Add-on, sondern ein strukturelles Element des Lernens. Schulen oder Klassen, die SRL leben, schaffen feste Zeiträume, Formate und Räume für Reflexion. Beispielsweise:

- Lernjournale oder digitale Portfolios werden fortlaufend geführt.

- Lernentwicklungsgespräche ersetzen klassische Notenkonferenzen oder Elternsprechtage.

- Reflexionswände oder Feedbackboards visualisieren Lernfortschritte für alle sichtbar.

Diese Formen machen Lernen öffentlich, dialogisch und bedeutsam.

Die Rolle der Lehrkraft neu denken

In einer Lernkultur der Selbstregulation ist die Lehrkraft nicht überflüssig, sondern transformiert. Sie wird zur Architektin des Lernraums: Sie schafft Strukturen, in denen selbstständiges Denken und Handeln möglich sind, und achtet gleichzeitig auf Balance, Richtung und Tiefe. Sie beobachtet Lernprozesse, gibt Impulse, eröffnet Perspektiven, bietet emotionale Sicherheit – und bleibt gleichzeitig Lernende im eigenen System. Sie reflektiert:

- „Wie unterstütze ich Lernende, ohne ihnen Verantwortung abzunehmen?“

- „Wie gestalte ich Aufgaben so, dass sie Denken provozieren, statt es zu ersetzen?“

- “Wie halte ich Unsicherheit aus, um Wachstum zu ermöglichen?“

Damit wird SRL nicht nur gelehrt, sondern vorbildlich verkörpert.

Schulkultur als Resonanzraum

Eine echte Lernkultur der Selbstregulation entsteht nicht allein im Klassenzimmer – sie muss sich in der gesamten Schulkultur widerspiegeln. Das betrifft z. B.:

- Teamsitzungen, in denen Lehrkräfte ihr eigenes Lernen reflektieren.

- Feedback-Schleifen, die transparent machen, wie Entscheidungen gemeinsam getroffen werden.

- Schülerbeteiligung, die ernst genommen wird – etwa in Form von Lernkonferenzen, Projektausschüssen oder Mitbestimmung bei Lernformaten.

Wo Lernende erleben, dass ihre Perspektive zählt, wächst das Vertrauen, auch den eigenen Lernprozess gestalten zu dürfen.

Fazit: Sichtbar machen – Verantwortung teilen – Vertrauen geben

Der Weg zur Selbstregulation ist kein geradliniger Aufstieg, keine Checkliste, die man einmal abhakt. Er ist spiralförmig – Lernende bewegen sich zwischen Phasen der Anleitung und Phasen der Selbstständigkeit, immer wieder, immer neu, immer weiter. Mit jeder Drehung dieser Spirale wird ihr Lernen bewusster, reflektierter, selbstbestimmter.

- In Phase 1 lernen sie, was Lernen eigentlich ist: dass es ein bewusster, gestaltbarer Prozess ist. Sie entdecken, dass Aufgaben nicht nur bearbeitet, sondern verstanden werden können – als Werkzeuge, um Denken und Verstehen zu vertiefen. Durch das Sichtbarmachen von Lernprozessen entsteht die Grundlage: Sprache, Bewusstsein und Vertrauen in das eigene Denken.

- In Phase 2 beginnt Bewegung: Verantwortung wird geteilt. Lernende erproben Entscheidungsfreiheit in einem sicheren Rahmen, sie üben, Strategien zu wählen, Wege zu vergleichen und den eigenen Lernfortschritt zu beobachten. Sie erfahren: Ich darf entscheiden – und ich kann Verantwortung übernehmen. Die Lehrkraft bleibt Begleiterin, die Orientierung bietet, aber das Lenkrad langsam übergibt..

- In Phase 3 findet der eigentliche Übergang statt: Lernende gestalten ihr Lernen eigenständig, planen, steuern, reflektieren und passen an. Sie erleben Freiheit, aber auch die Anforderungen, die sie mit sich bringt. Sie wachsen an der Erfahrung, dass Lernen ein Prozess ist, den sie selbst in der Hand haben – und dass Rückschläge dazugehören. Hier entsteht Selbstvertrauen durch Selbstwirksamkeit.

- Und schließlich – in Phase 4 – ist Selbstregulation kein Ziel mehr, sondern eine Haltung. Lernen wird gemeinschaftlich gedacht: Lehrkräfte und Lernende verstehen sich als Teil eines Systems, das Verantwortung teilt, Reflexion lebt und Wachstum ermöglicht. Selbstreguliertes Lernen wird zum Selbstverständnis – sichtbar in der Sprache, in den Routinen, in der Art, wie über Lernen gesprochen, gedacht und entschieden wird. SRL ist nicht mehr etwas, das gelehrt wird, sondern etwas, das gelebt wird.

Diese vier Phasen sind keine Stufenleiter, die man einmal erklimmt, sondern ein Kreislauf aus Erproben, Reflektieren und Weiterentwickeln. Lernende können je nach Aufgabe, Thema oder Situation zwischen den Phasen pendeln. Auch Lehrkräfte bewegen sich auf dieser Spirale: Sie lernen, loszulassen, Vertrauen zu geben, Prozesse zu begleiten und die eigene Rolle immer wieder zu justieren. Selbstreguliertes Lernen ist also kein Ziel, das man erreicht – es ist ein Weg, der sich immer weiter entfaltet: sichtbar, bewusst und gemeinsam.

Er lebt von einer Haltung, die sagt: Lernen ist etwas, das wir miteinander gestalten. Verantwortung ist nichts, das man überträgt, sondern etwas, das man wachsen lässt. Vertrauen ist die Grundlage, auf der echtes Lernen gedeiht. Am Ende steht keine perfekte Methode, sondern eine Lernkultur, in der Menschen sich selbst als Lernende ernst nehmen – in der sie fragen, reflektieren, entscheiden und weitergehen.

Eine Kultur, in der Lernen nicht aufhört, wenn der Unterricht endet.

Schreibe einen Kommentar