Wenn man Unterricht beobachtet, fällt eines schnell auf: Arbeitsblätter sind allgegenwärtig. Sie strukturieren Inhalte und sichern Ergebnisse – für Lehrkräfte oft unverzichtbar – weil sie Ordnung schaffen, den Lernfortschritt sichtbar machen und weil sie „funktionieren“. Doch zugleich beschränken Arbeitsblätter den Lernprozess. Sie definieren das Denken der Lernenden im Voraus, legen Antworten nahe und lassen kaum Raum für eigene Wege. Wenn Lernen sich auf das Ausfüllen von Kästchen reduziert, verlieren Schüler:innen den Blick für das Wesentliche – das eigene Denken.

Die Frage lautet also: Wie kann Lernen ohne Arbeitsblätter gelingen, ohne ins Chaos zu geraten? „Lernen ohne Arbeitsblatt“ bedeutet nicht, auf Struktur zu verzichten. Es bedeutet, Struktur anders zu denken: nicht als äußere Vorgabe, sondern als inneren Prozess –

vom Selbstverständnis der Lernenden, vom Erkunden, Planen, Handeln und Reflektieren her. Wie können Lernende eigenständig denken, planen und reflektieren – und trotzdem strukturiert, zielorientiert und kompetenzorientiert lernen? Die Antwort liegt in einem schlichten, aber kraftvollen Werkzeug: dem leeren Lernplaner.

Der Lernplaner als Instrument für eigenverantwortliches Lernen

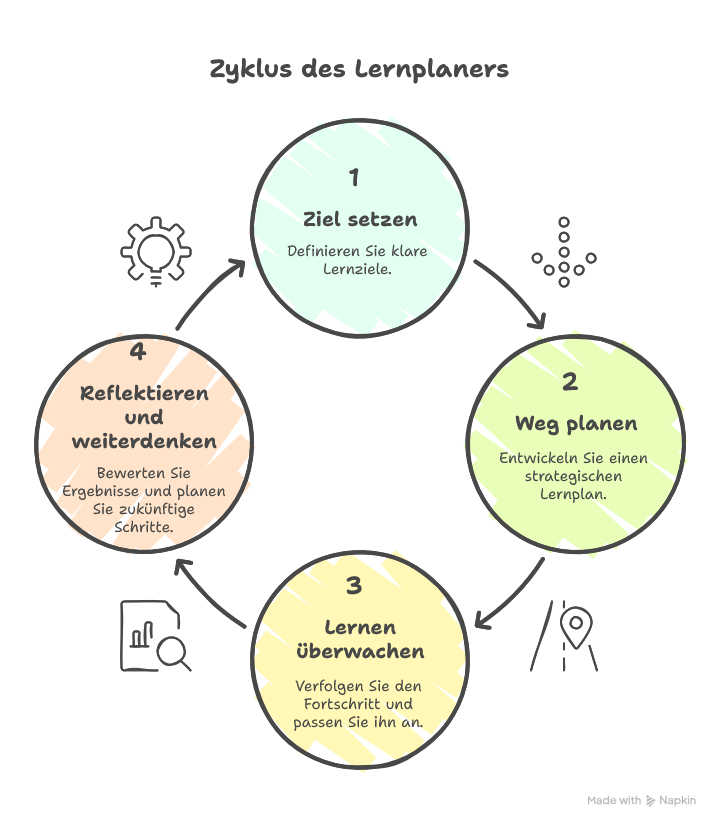

Der Lernplaner ist kein klassisches Heft mit Aufgaben oder vorgegebenen Schritten. Er ist ein Rahmen, der das Lernen sichtbar macht – aber ohne es vorwegzunehmen. Er besteht aus klaren Phasen, die sich auf jeden Lerninhalt anwenden lassen:

- Lernziel wählen

- Lernen planen

- Handlung durchführen & Lernen überwachen

- Lernen reflektieren

Dieses einfache, zyklische Prinzip kann in allen Fächern, Klassenstufen und Lernformaten eingesetzt werden. Das Besondere: Die Verantwortung liegt bei den Lernenden. Sie werden zu Gestalter:innen ihres Lernprozesses, nicht zu Ausführenden eines fremden Plans.

Schritt 1: Ein persönliches Lernziel festlegen

Der Anfang von echtem Lernen. Bevor Lernen beginnt, braucht es Richtung. Das klingt selbstverständlich, wird aber im Alltag oft übergangen: Arbeitsblätter, Aufgaben und Themen geben das Ziel von außen vor. Die Lernenden folgen – meist ohne zu wissen, wohin genau sie unterwegs sind. Am Beginn steht eine einfache, aber zentrale Frage: Was will ich wirklich lernen oder verstehen? Die Lernenden starten mit einem leeren Lernplaner und bestimmen im ersten Schritt ihr eigenes Lernziel. Das Ziel wird nicht vorgegeben, sondern gewählt. Es entsteht aus einem inneren Interesse, einer Neugier oder einem Bedürfnis, etwas verstehen oder können zu wollen. Diese bewusste Wahl verändert die Haltung grundlegend. Das Lernen wird nicht mehr als etwas erlebt, das mit einem gemacht wird, sondern als etwas, das man selbst in die Hand nimmt. Ein klares Lernziel ist wie ein Kompass. Es hilft, den eigenen Weg zu finden, Entscheidungen zu treffen und am Ende zu überprüfen, ob man angekommen ist. Wer kein Ziel hat, läuft Gefahr, sich im Material zu verlieren oder einfach nur Aufgaben zu „machen“, ohne zu verstehen, warum. Das Ergebnis: Lernende übernehmen Verantwortung – sie wissen, wofür sie lernen, nicht nur was.

Möglichkeit 1: Vorgegebene Lernziele als Orientierung – kein Zwang

Natürlich müssen Lernziele nicht völlig frei erfunden werden. Gerade jüngere oder unerfahrene Lernende brauchen zunächst Orientierung. Hier bietet es sich an, eine strukturierte Liste von möglichen Lernzielen bereitzustellen – abgestimmt auf den Lernstand, den Kompetenzrahmen oder das aktuelle Thema. Diese Liste ist offen, flexibel, inspirierend – sie soll nicht begrenzen, sondern anregen. Diese Listen sind Einstiegshilfen, keine Schubladen. Sie erleichtern die Auswahl, aber sie lassen Freiraum für persönliche Varianten.

Oft entwickeln Lernende daraus ganz eigene Ziele. Hier beginnt Lernen, das bedeutsam ist – weil es einen persönlichen Sinn bekommt.

Möglichkeit 2: KI-Unterstützung bei der Zielfindung

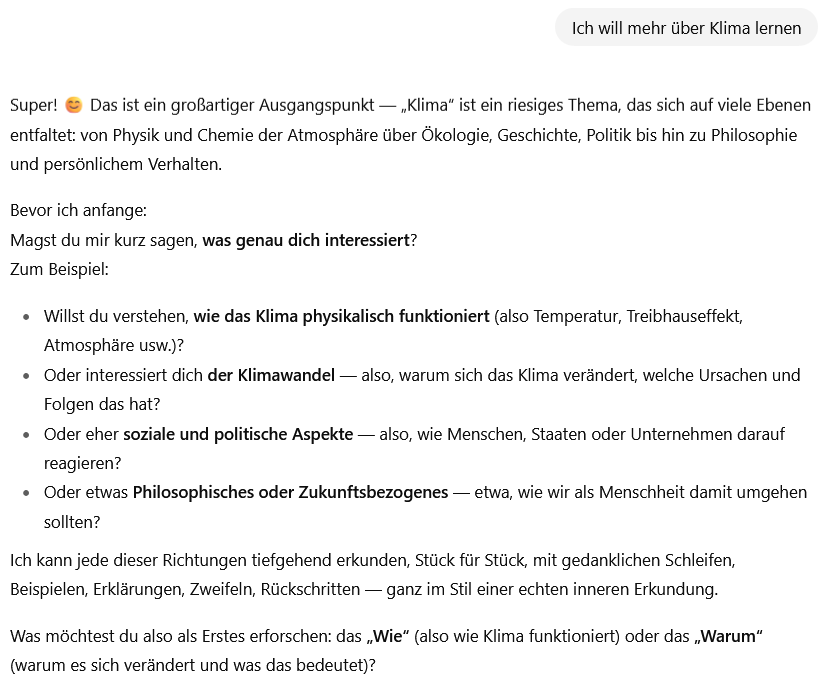

Digitale Tools und Künstliche Intelligenz können diesen Schritt auf neue Weise bereichern. Denn viele Lernende – gerade am Anfang – haben Schwierigkeiten, ihr Lernziel präzise zu formulieren. Eine KI-basierte Unterstützung kann helfen, aus einer vagen Idee ein klares, überprüfbares Ziel zu machen. Zum Beispiel:

In Auseinandersetzung mit der KI entsteht ein präzises, persönliches Lernziel, das greifbar und überprüfbar ist. Diese KI-gestützte Zielformulierung kann auch adaptiv gestaltet werden: Sie berücksichtigt das Lernniveau, gibt Hilfestellungen, schlägt Zwischenziele vor und kann Lernenden dabei helfen, ihre Ziele im Verlauf anzupassen, wenn sie merken, dass sie zu groß oder zu klein gewählt waren.

Schritt 2: Das Lernen planen – Material, Methode und Handlung bewusst wählen

Nachdem das Lernziel festgelegt wurde, beginnt der eigentliche Kern des Lernens: die Planung des Weges dorthin. Denn Lernen passiert nicht automatisch. Es entsteht, wenn Lernende verstehen, wie sie lernen können – und diesen Prozess selbst gestalten. Der zweite Schritt im Lernplaner unterstützt genau das: Die Lernenden überlegen, mit welchen Materialien, auf welche Weise und durch welche konkreten Handlungen sie ihrem Ziel näherkommen wollen. Dieser Schritt macht Lernen sichtbar und steuerbar – er verwandelt den Unterricht von einem fremdgesteuerten Ablauf in einen selbstbestimmten Denkprozess.

Der Materialpool – Vielfalt statt Einheitsaufgabe

Am Anfang steht die Frage: Womit möchte ich lernen, um mein Ziel zu erreichen? Dazu dient ein Materialpool, der die Arbeitsblätter ersetzt. Er bietet verschiedene Zugänge zu demselben Thema und ermöglicht individuelle Lernwege. Der Materialpool kann analog im Klassenzimmer oder digital über eine Lernplattform bereitgestellt werden. Er enthält z.B.:

- Texte und Artikel: Fachtexte, Reportagen, Biografien, Lexikonartikel

- Infografiken und Schaubilder: visuelle Zusammenfassungen, Diagramme

- Lernvideos oder Tutorials: Erklärungen, Experimente, Simulationen

- Podcasts oder Interviews: Gespräche mit Expert:innen, Erfahrungsberichte

- Interaktive Aufgaben: digitale Übungen, Simulationen, Selbsttests

- Kreative Materialien: Musikstücke, Kunstwerke, Fotos, Alltagsobjekte

- Primärquellen: historische Dokumente, Zeitzeugenberichte, wissenschaftliche Daten

Diese Vielfalt erlaubt Differenzierung: Ein Lernender, der gern liest, greift vielleicht zum Text. Eine andere Person, die visuell denkt, wählt ein Video oder eine Grafik. Jemand, der praktisch veranlagt ist, entscheidet sich für ein Experiment oder ein Gespräch. So entsteht Freiheit bei gleichzeitig klarer Struktur – jede:r wählt, was passt.

Vom Material zur Methode – Wie arbeite ich damit?

Nachdem das Material ausgewählt wurde, folgt die zweite entscheidende Frage: Wie arbeite ich mit dem Material, damit es mir beim Lernen hilft? Das ist der Moment, in dem Lernen wirklich in Bewegung kommt. Denn Wissen entsteht nicht durch das bloße Lesen, Schauen oder Zuhören, sondern durch das aktive Tun mit dem Material. Hier entwickeln die Lernenden im Lernplaner ihre Handlungsstrategie: eine bewusste Entscheidung darüber, was sie mit dem Material machen wollen, um ihrem Ziel näherzukommen. Der Lernplaner unterstützt diesen Denkprozess mit Leitfragen:

- Was werde ich mit dem Material tun?

- Wie gehe ich dabei vor?

- Warum habe ich mich genau für diese Handlung entschieden?

Diese Fragen sind einfach, aber kraftvoll. Sie wandeln passive Aktivitäten („Ich schaue ein Video“) in aktive Denkhandlungen („Ich halte beim Schauen Begriffe fest und erkläre sie anschließend in eigenen Worten“). Lernende lernen in dieser Phase, dass Lernen kein Zustand, sondern eine Abfolge von Handlungen ist. Sie treffen also Entscheidungen – kleine, aber bedeutsame: „Ich will den Text nicht einfach lesen, sondern markieren und dann zusammenfassen.“ „Ich will das Video zweimal schauen – einmal, um zu verstehen, und einmal, um Notizen zu machen.“ „Ich will das Experiment beobachten und danach die Ergebnisse mit einer Mitschülerin besprechen.“ Diese Entscheidungen sind Ausdruck echter Selbststeuerung. Sie machen aus Lernenden aktive Gestalter:innen ihres Lernprozesses.

Kognitive Lernstrategien als Werkzeugkoffer

Damit Lernende gute Handlungen planen können, brauchen sie Wissen über kognitive Lernstrategien – also über die verschiedenen Arten, wie man mit Inhalten umgehen kann. Die Lehrkraft kann diese Strategien gemeinsam mit der Lerngruppe sammeln und besprechen, z. B. in Form einer Übersicht oder eines Strategiekatalogs im Lernplaner. Beispiele für typische Lernhandlungen und kognitive Strategien sind:

- Markieren, Notieren: Wichtige Begriffe oder Ideen festhalten, z.B. „Ich markiere die Ursachen des Klimawandels und schreibe sie in Stichpunkten auf.“

- Zusammenfassen: Inhalte in eigenen Worten wiedergeben, z.B. „Ich fasse den Abschnitt zum Wasserkreislauf in drei Sätzen zusammen.“

- Fragen formulieren: Unklarheiten und eigene Denkanstöße aufschreiben, z.B. „Ich formuliere zwei Fragen, die ich nach dem Lesen noch habe.“

- Vergleichen: Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen, z.B. „Ich vergleiche zwei Quellen zur Französischen Revolution.“

- Begriffe erklären: Neues Wissen in eigenen Worten ausdrücken, z.B. „Ich erkläre den Begriff ‚Dichte‘ so, dass ein Kind ihn verstehen würde.“

- Beispiele finden: Wissen auf eigene Lebenswelt anwenden, z.B. „Ich finde Beispiele, wie ich Prozentrechnung im Alltag brauche.“

- Ordnen & Strukturieren: Informationen visuell darstellen, z.B. „Ich erstelle eine Mindmap zu den Hauptursachen von Migration.“

Diese Strategien werden nicht verordnet, sondern angeboten – als Werkzeuge, die Lernende selbst kombinieren können.

Die Rolle der Lehrkraft – Begleitung statt Vorgabe

In dieser Phase verändert sich die Rolle der Lehrkraft grundlegend. Sie ist Coach, Beobachterin, Fragestellerin und Unterstützerin – nicht Aufgabenverteilerin. Ihre Aufgaben können sein:

- Ermutigen, Strategien zu wechseln, wenn etwas nicht funktioniert.

- Materialien im Pool bereitstellen und transparent strukturieren (nach Niveau, Format oder Zugang).

- Lernstrategien vorstellen, modellieren und gemeinsam reflektieren.

- Lernende beim Formulieren ihrer Handlungen begleiten („Was willst du damit erreichen?“).

- Rückfragen stellen, die Denken auslösen („Was passiert, wenn du das anders machst?“).

- Sicherheit geben, dass es nicht nur einen richtigen Weg gibt.

So begleitet die Lehrkraft Lernende beim Entwickeln individueller Lernwege.

Unterstützung durch KI – Reflexion und Strukturhilfe

Künstliche Intelligenz kann diesen Prozess sinnvoll ergänzen – nicht, um Entscheidungen abzunehmen, sondern um Lernende beim Denken über ihr Tun zu unterstützen. Eine KI kann z. B.:

- Feedback geben („Dein Plan klingt gut. Überlege noch: Wie überprüfst du dein Verständnis?“).

- passende Materialien aus dem Pool vorschlagen („Hier sind drei Videos und ein Text auf deinem Lernniveau“),

- Rückfragen stellen, die helfen, Handlungen zu präzisieren („Was wirst du mit dem Video machen?“),

- Vorschläge für mögliche Handlungen machen („Du könntest Notizen anlegen oder ein eigenes Beispiel formulieren“),

- an Reflexion erinnern („Was hat dir geholfen? Was würdest du anders machen?“),

Damit wird KI zu einem Lerncoach, nicht zu einem Antwortgeber. Sie stärkt Metakognition, weil sie Denken anregt – nicht ersetzt.

Schritt 3: Lernen durchführen und überwachen – das eigene Denken begleiten

Nachdem Lernende ihr Lernziel formuliert, Material ausgewählt und ihre Handlung geplant haben, geht es nun um die Umsetzung: das tatsächliche Lernen. Doch Lernen bedeutet in diesem Konzept mehr als „etwas bearbeiten“. Es heißt:

- sich auf das eigene Denken einzulassen,

- bewusst wahrzunehmen, was gelingt oder schwerfällt,

- und aktiv zu prüfen, ob man dem Ziel näherkommt.

Dieser Schritt verknüpft Tun und Nachdenken – er führt von der Planung in die Erfahrung.

Das Lernen in die Hand nehmen

Die Lernenden setzen nun ihre geplante Handlung um. Sie lesen, schreiben, schauen, experimentieren, diskutieren oder gestalten – je nachdem, was sie im Lernplaner festgelegt haben. Dabei steht ein Gedanke im Mittelpunkt: Lernen ist nicht das, was mir gezeigt wird, sondern das, was ich mit dem Gezeigten mache. Diese Phase ist also aktiv. Die Lernenden tun etwas mit dem Material – und beobachten gleichzeitig sich selbst dabei. Der Lernplaner dient hier als „Lerntagebuch“: Er begleitet den Prozess, nicht nur das Ergebnis. Lernende können darin festhalten:

- Was habe ich gerade getan?

- Was hat mir geholfen?

- Wo bin ich unsicher geworden?

- Welche Fragen sind aufgetaucht?

So wird Lernen zu einem Prozess bewusster Selbstbeobachtung.

Selbstüberwachung – das Denken im Blick behalten und den Lernprozess anpassen

Während die Lernenden arbeiten, überprüfen sie fortlaufend: Verstehe ich, was ich tue? Bringt mich das meinem Ziel näher? Muss ich meine Vorgehensweise ändern? Dieses „Denken über das Denken“ nennt man metakognitive Überwachung – eine der zentralen Fähigkeiten selbstgesteuerten Lernens. Dazu können Lernende verschiedene Instrumente nutzen:

- Checklisten oder Leitfragen im Lernplaner („Kann ich das erklären?“, „Fällt mir ein Beispiel ein?“).

- Selbsttests (z. B. kleine Quizfragen, Aufgaben zur Überprüfung).

- Gespräche mit Mitschüler:innen oder Lehrkraft („Ich glaube, ich habe das verstanden – prüfe mich mal!“).

Selbstüberwachung heißt auch: den Mut haben, etwas zu ändern. Wenn Lernende merken, dass eine Methode nicht funktioniert, dürfen sie ihren Plan anpassen. Beispiel: „Ich wollte den Text lesen, aber ich komme nicht weiter. Ich suche mir stattdessen ein Video, um mir den Prozess visuell vorzustellen.“ Der Lernplaner kann diese Anpassungen dokumentieren – z. B. in einer Spalte „Was habe ich verändert – und warum?“. So lernen Schüler:innen, dass Umplanung ein Zeichen von Denken, nicht von Scheitern ist.

Beispiel

Eine Lernende hat das Ziel: „Ich möchte erklären können, warum Eis auf Wasser schwimmt.“ Sie hat als Handlung geplant, ein Video zu schauen und eine Skizze anzufertigen. Während sie arbeitet, schreibt sie im Lernplaner:

- „Ich verstehe, dass es mit Dichte zu tun hat, aber ich kann noch nicht erklären, warum Wasser beim Gefrieren weniger dicht wird.“

- „Ich schaue das Video nochmal und achte diesmal nur auf den Teil, wo das erklärt wird.“

Hier wird deutlich: Lernen ist ein Prozess ständiger Anpassung. Das Bewusstsein für Lücken führt zu neuen Lernschritten.

Unterstützung durch KI – Feedback, Fragen, Reflexionshilfe

Künstliche Intelligenz kann in dieser Phase eine dynamische Rückmeldepartnerin sein. Sie kann:

- Verständnisfragen stellen („Was meinst du mit ‚Dichte‘? Kannst du das mit eigenen Worten erklären?“).

- Mini-Selbsttests generieren, angepasst an das Lernziel.

- Erklärhilfen geben, wenn ein Lernender eine Wissenslücke erkennt.

- Feedback-Dialoge führen, z. B. „Was hast du herausgefunden?“ – „Welche Stelle war schwer zu verstehen?“

- Ermutigen, Strategien zu wechseln, wenn etwas nicht funktioniert („Vielleicht hilft es, eine Skizze zu machen?“).

So wird KI zu einer Art Lernspiegel: Sie gibt keine fertigen Antworten, sondern stellt die richtigen Fragen – und macht Lernende aufmerksam auf ihr eigenes Denken.

Rolle der Lehrkraft – Begleiten, Nachfragen, Spiegeln

Die Lehrkraft beobachtet, unterstützt und moderiert den Prozess. Ihre Rolle ähnelt der eines Coaches oder Forschungsmethoden-Betreuers:

- Sie beobachtet Lernhandlungen und gibt gezielte Rückmeldungen („Was tust du gerade? Warum genau so?“).

- Sie ermutigt zum Reflektieren („Wie merkst du, dass du das verstanden hast?“).

- Sie hilft beim Wechsel der Strategie, wenn Lernende nicht weiterkommen.

- Sie fördert den Austausch zwischen Lernenden („Frag deine Partnerin, wie sie das gelöst hat.“).

- Sie bietet Hilfen auf Abruf – keine Dauersteuerung, sondern punktuelle Impulse.

Beispielhafte Fragen: „Was hat dir gerade geholfen, besser zu verstehen?“ „An welcher Stelle hast du gestockt – und warum?“ „Wie kannst du überprüfen, ob deine Erklärung stimmt?“ Lehrkräfte sind hier also nicht Regisseur:innen, sondern Resonanzräume.

Schritt 4: Reflektieren und bewerten – das eigene Lernen verstehen

Wenn der Lernprozess abgeschlossen ist, folgt der letzte – und vielleicht wichtigste – Schritt: die bewusste Rückschau. Denn Lernen endet nicht mit dem Wissen, sondern mit dem Verstehen des eigenen Lernens. Reflexion ist die Brücke zwischen Erfahrung und Erkenntnis. In dieser Phase geht es darum, dass Lernende:

- den Lernprozess bewusst betrachten,

- ihr Lernziel mit dem erreichten Stand vergleichen,

- erkennen, was funktioniert hat und was nicht,

- und überlegen, wie sie künftig anders lernen wollen.

Das heißt: Reflexion bedeutet nicht nur, auf Ergebnisse zu schauen, sondern auf Entwicklung.

Reflexionsfragen im Lernplaner

Der Lernplaner bietet Raum für diese Rückschau – etwa in Form von Leitfragen, die Lernende schriftlich oder mündlich bearbeiten können. Mögliche Fragen:

- Habe ich mein Lernziel erreicht? Warum (nicht)?

- Welche Handlung hat mir besonders geholfen – und warum?

- Wo bin ich ins Stocken geraten?

- Wie habe ich reagiert, als etwas nicht funktioniert hat?

- Was habe ich über mich als Lernende:r herausgefunden?

- Was würde ich beim nächsten Mal anders machen?

Solche Fragen sind bewusst offen formuliert. Sie regen Denken an, statt Antworten abzufragen.

Reflexion im Austausch

Reflexion muss nicht immer schriftlich sein. Sie kann in kurzen Gesprächen, Gruppendiskussionen oder Feedbackrunden stattfinden. Wichtig ist: Der Fokus liegt auf Lernprozessen, nicht auf Bewertungen. Mögliche Gesprächsformen:

- „Lernspaziergänge“: Lernende stellen sich gegenseitig ihre Erkenntnisse vor.

- „Reflexionsrunden“: Jede:r teilt eine Sache, die gut lief, und eine, die schwierig war.

- „Partner-Feedback“: Zwei Lernende tauschen ihre Lernwege aus und geben sich Rückmeldung.

Diese Formen fördern eine Kultur des Teilens und Zuhörens, statt des Vergleichens.

Rolle der Lehrkraft – Begleiten, Nachfragen, Spiegeln

Die Lehrkraft moderiert die Reflexion, gibt Zeit, Raum und Wertschätzung:

- Sie lenkt den Blick auf Fortschritte („Was kannst du jetzt, was vorher nicht ging?“).

- Sie würdigt kluge Entscheidungen („Du hast deine Strategie verändert, als du gemerkt hast, dass es so nicht klappt – das ist Lernen.“).

- Sie hilft, das Lernen zu strukturieren, ohne es zu bewerten.

Schreibe einen Kommentar