Ein Beitrag zur Blogparade #kAIneEntwertung

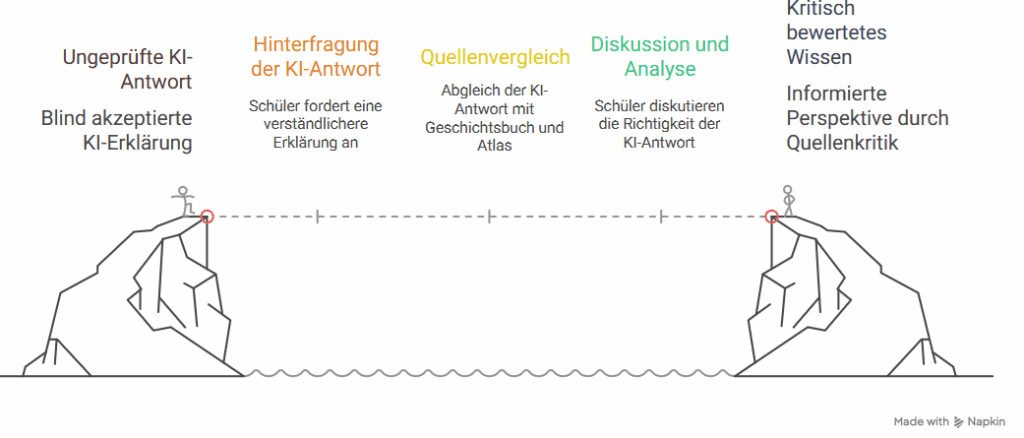

Neulich saßen meine Viertklässler mit dem Tablet in der Hand im Fobizz-KI-Tool. Ein Kind fragte neugierig: „Warum haben Ritter eigentlich Burgen gebaut?” Die KI antwortete prompt mit einer strukturierten Erklärung zu Schutz, Macht und Verteidigung.

Das Kind hakte sofort nach: „Das verstehe ich noch nicht, erklär mir das so, dass ich es in Klasse 4 kapieren kann.”

Für mich war das ein Aha-Moment: Ein Schüler, der sonst eher still bleibt, trat in einen echten Dialog mit der KI. Aber hier blieb es nicht stehen. Gemeinsam prüften wir die Antwort mit unserem Geschichtsbuch und einer Burg-Abbildung im Atlas. Wir diskutierten: „Stimmt das mit dem Schutz vor Feinden? Sehen wir das auch auf dem Bild?”

So wurde aus der KI-Antwort kein blind übernommenes Wissen, sondern ein Anlass zur Quellenkritik. Das Kind lernte: Auch eine KI ist nicht unfehlbar, ich muss vergleichen, prüfen, nachdenken.

Von KI-Antwort zur kritischen Analyse

Solche Szenen zeigen: KI ist längst im Grundschul-Klassenzimmer angekommen. Während wir Erwachsenen noch diskutieren, ob ChatGPT in Abiturprüfungen erlaubt sein sollte, nutzen Grundschulkinder bereits ganz selbstverständlich KI als strukturierenden Lernpartner. Und genau hier stellt sich die Frage, die Dr. Anika Limburg und Joscha Falck in ihrer Blogparade aufwerfen: Was ist eigentlich noch „menschliche Leistung”, wenn KI schon ab der ersten Klasse Teil der Lernwelt wird?

Sind Tests, Noten und Lernberichte noch Ausdruck individueller Leistung?

In der Grundschule bewerten wir viele kleine Lernschritte: Rechtschreibtests, Mathearbeiten, Lernentwicklungsberichte. Aber wenn Kinder KI nutzen können, verschwimmt die Grenze zwischen dem, was „ihre eigene” Leistung ist und dem, was technisch unterstützt wurde.

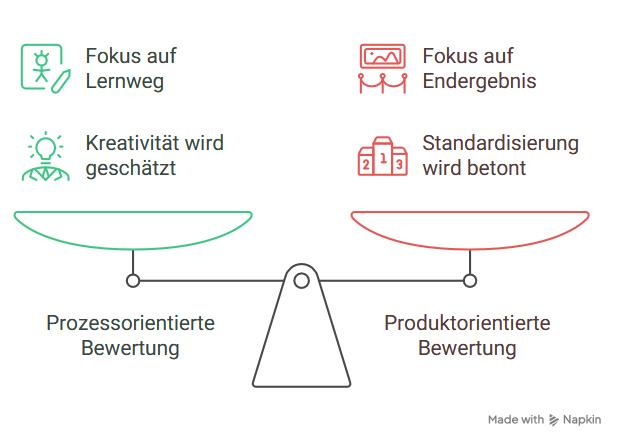

Meine Antwort darauf ist klar: Prozess statt Produkt bewerten.

Wir haben unsere Bewertungspraxis grundlegend verändert. Die Kinder dokumentieren in ihren Lernjournalen, welche Fragen sie der KI gestellt haben und warum. Sie markieren in ihren Texten, welche Passagen von der KI stammen und wie sie diese verändert oder weiterentwickelt haben. Im Reflexionsgespräch erzählen sie, wo die KI hilfreich war und wo sie bewusst ihre eigenen Ideen entwickelt haben.

So wird sichtbar: Die eigentliche Leistung liegt nicht nur im Endprodukt, sondern in den durchdachten Entscheidungen auf dem Lernweg.

Ein konkretes Beispiel aus unserem Unterricht: Mit meiner Klasse führte ich ein Projekt mit Haygen durch, einem KI-Tool, mit dem Kinder Bilder kombinieren und Dialoge einsprechen können, um digitale Geschichten zu erstellen. Normalerweise hätte ein solches Medienprojekt vier Wochen didaktische Vorarbeit benötigt. Mit KI-Unterstützung schafften wir es in zwei intensiv begleiteten Tagen.

Als wir die Ergebnisse später einer Produktionsfirma zeigten, kam die Rückmeldung: „Geht es noch etwas kreativer?” Plötzlich stand die Frage im Raum: Wie wird KI-unterstützte Leistung bewertet, wenn sie nach außen wie eine standardisierte „Ware” wirkt? Für uns als Grundschulklasse war es ein Riesenschritt in der Medienkompetenz, von außen wurde es an völlig anderen Maßstäben gemessen.

Diese Erfahrung zeigt: Wir brauchen neue Bewertungskriterien, die den Lernprozess würdigen, nicht nur das sichtbare Ergebnis.

Bewertung des Lernens im KI-Zeitalter

Welchen Stellenwert hat Textproduktion als Leistung?

Texte schreiben ist in der Grundschule weit mehr als nur Buchstaben aneinanderreihen. Es ist Denken entwickeln, Sprache üben, die Welt erschließen. Natürlich kann KI dabei helfen, Aufsätze zu strukturieren oder Rechtschreibfehler zu vermeiden. Aber die spannendsten Lernmomente entstehen, wenn Kinder ihre eigene Stimme finden und diese bewusst von der KI-Unterstützung abgrenzen.

Ein Beispiel aus unserem Deutschunterricht: Wir entwickelten gemeinsam mit der KI kreative Schreibanlässe. Die KI schlug Satzstarter vor wie: „Stell dir vor, du wachst in einer Burg auf…”. Ein Kind übernahm diesen Impuls und schrieb eine sehr persönliche Geschichte über eine Prinzessin mit flauschigen Hausschuhen, die lieber im Garten arbeitet als auf Bällen zu tanzen. Ein anderes Kind verwandelte den Starter komplett: „Stell dir vor, du wachst in einer riesigen Müllhalde auf…” daraus wurde eine berührende Umweltgeschichte über Verschwendung und Verantwortung.Die KI gab die initiale Struktur, aber die Kinder brachten das Individuelle, Überraschende, Emotionale ein. Und wir reflektierten gemeinsam: „Was war deine eigene Idee? Was kam von der KI? Warum hast du es so verändert?”

So wächst die fundamentale Fähigkeit, die eigene Stimme zu erkennen und bewusst von technischer Unterstützung abzugrenzen, eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft.

Ungleichheiten und Chancenausgleich in der Praxis

An der Neuen Grundschule Potsdam erlebe ich täglich, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind. Manche Kinder bringen bereits KI-Erfahrungen von zuhause mit und navigieren sicher durch Apps und Tools. Andere haben noch nie selbstständig mit einem Tablet gearbeitet.

Unser Ansatz ist der Chancenausgleich durch gemeinsamen, begleiteten Zugang.

Wir nutzen ausschließlich datenschutzkonforme Plattformen wie Fobizz, die alle Kinder gleichermaßen verwenden können unabhängig von den technischen Möglichkeiten zuhause. In unserem iPad-Pilotprojekt fungieren Schüler, die bereits sicher im Umgang sind, als „Technik-Paten” für andere. Wir trainieren dabei nicht nur die Tool-Bedienung, sondern vor allem kritisches Hinterfragen: „Ist das wirklich richtig? Macht diese Antwort Sinn für unsere Frage?”

So wird KI nicht zum Privileg einiger weniger, sondern zu einem gemeinsamen Lernfeld, das alle Kinder erschließen können.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel: In unserem offenen Kreativ-Atelier ließen Zweitklässler mit der App ChatterPix ihre gemalten Bilder sprechen. Ein Kind aus einer sprachlich wenig geförderten Familie konnte plötzlich mit einem einfachen Klick seine Gedanken aufnehmen und mit der Klasse teilen. Das war kein technischer Trick. Das war echte Teilhabe. KI machte sichtbar und hörbar, was vorher unsichtbar geblieben wäre.

Unerwartete Lernmomente und kritisches Denken

Besonders wertvoll sind die Reaktionen der Kinder auf KI-Fehler. Als die KI im Sachunterricht behauptete, die Elbe münde bereits bei Hamburg in die Nordsee, rief ein Schüler empört:

„Das stimmt überhaupt nicht. Das ist erst viel weiter bei Cuxhaven!”

Dieser Moment war pädagogisches Gold: Die Kinder merkten von selbst, dass sie der KI nicht blind vertrauen dürfen. Aus Fehlern wurden Lernchancen, aus Unwissen wurde Neugier auf

die richtige Antwort.

Eltern mitnehmen statt ausgrenzen

Natürlich kommen auch kritische Fragen von Eltern: „Lernt mein Kind überhaupt noch selbst, wenn es immer die KI fragt?” Oder: „Wird mein Kind zu faul zum Denken?” Ich erkläre dann: KI ersetzt nicht das Denken. Sie erweitert die Lernwege und macht Denkprozesse sichtbarer. Eltern sind oft beruhigt zu hören, dass wir nicht „alles an die Maschine abgeben”, sondern sehr bewusst reflektieren: Wo hilft KI beim Lernen, wo könnte sie uns bremsen? Wann ist es wichtig, ganz ohne Hilfsmittel zu arbeiten?

Diese Transparenz schafft Vertrauen und bezieht Familien in den Wandel mit ein, statt sie auszuschließen.

Leistung bleibt menschlich

Leistung in der Grundschule bedeutet heute nicht mehr, wer die fehlerfreieste Klassenarbeit abgibt oder die schönste Handschrift hat. Leistung zeigt sich in neuen Kompetenzen:

- Fragen stellen, die über das Offensichtliche hinausgehen

- Kritisch prüfen, was plausibel klingt, aber falsch sein könnte

- Die eigene Stimme finden und sie von technischen Vorschlägen unterscheiden

- Verantwortung übernehmen für den eigenen Lernprozess und dessen Reflexion

- Kreativ kombinieren, was Mensch und Maschine gemeinsam schaffen können

KI ist dabei weder Feind noch Heilsbringer, sie ist ein Werkzeug, das Lernprozesse sichtbar macht und neue Möglichkeiten eröffnet. Entscheidend ist, dass wir Lehrkräfte begleiten, reflektieren und die richtigen Fragen stellen.

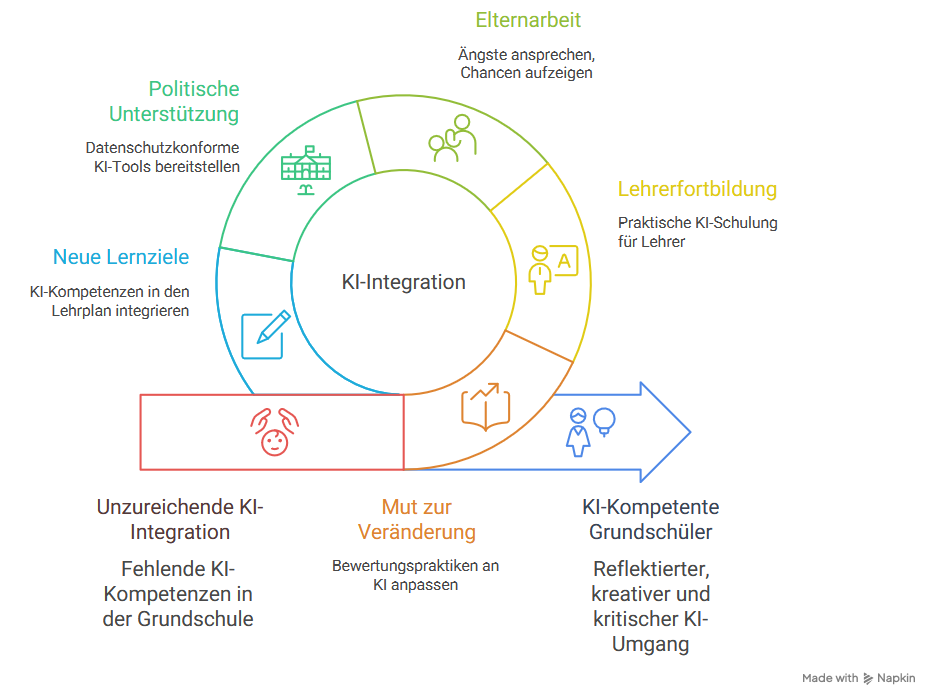

Was wir jetzt brauchen

Als eine der wenigen Grundschullehrerinnen, die bereits systematisch mit KI arbeitet, sehe ich täglich: Die Technik ist längst da, die Kinder sind bereit, aber wir brauchen

- Mut zur Veränderung in der Bewertungspraxis

- Fortbildungen für Lehrkräfte, die praktisch und praxisnah sind

- Elternarbeit, die Ängste ernst nimmt und Chancen aufzeigt

- Bildungspolitische Unterstützung für datenschutzkonforme Tools

- Neue Lernzielformulierungen, die KI-Kompetenzen integrieren

Die Grundschule ist der perfekte Ort, um einen reflektierten, kreativen und kritischen Umgang mit KI zu lernen. Hier entwickeln Kinder noch unbefangen ihre Neugier und ihren

Forscherdrang. Diese Chance sollten wir nutzen.

Leistung bleibt menschlich, auch und gerade in einer Welt, in der KI vom ersten Schultag an dazugehört.

KI-Integration in die Grundschule

Schreibe einen Kommentar